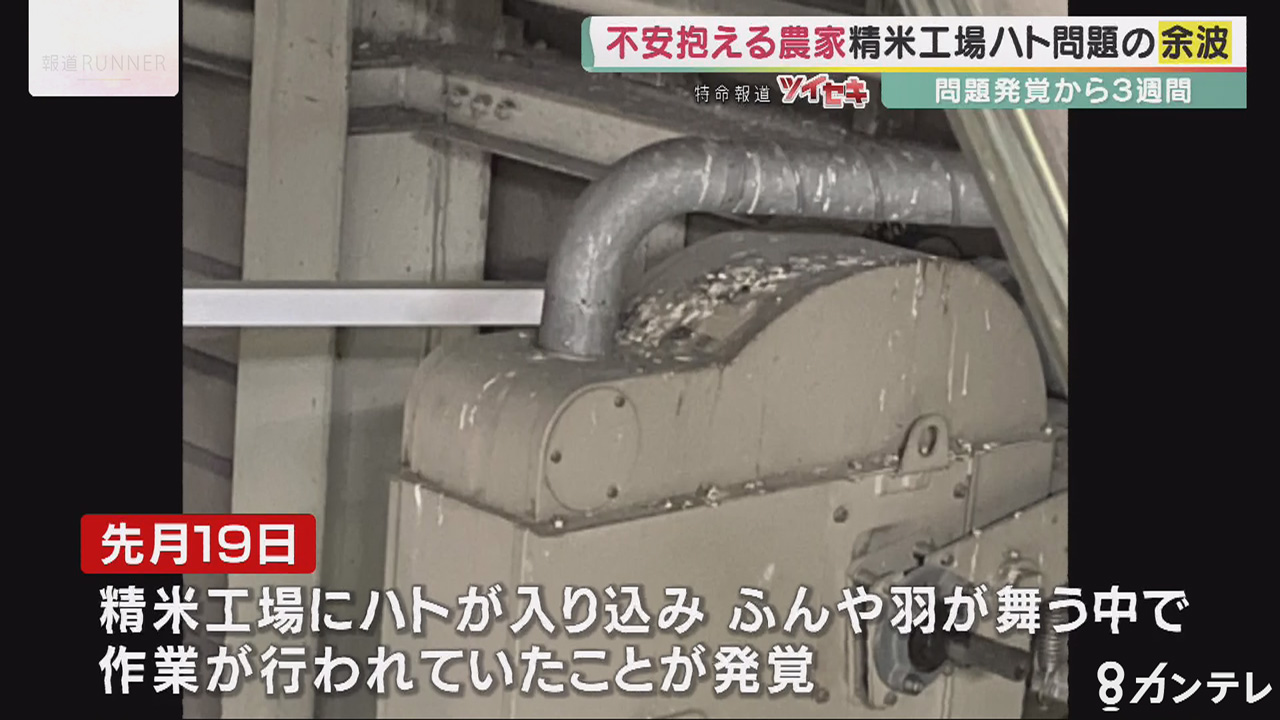

大阪府枚方市のJA北河内の精米工場にハトが入り込み、ふんや羽が散乱する中で作業が行われていた問題。

職員はなぜ、不衛生な状況だと分かりながら仕事をしていたのでしょうか。

取材を進めると、組合の内部問題が見えてきました。

精米工場に、ハトが我が物顔で居座ることができた理由を、追跡します。

■年間430tの玄米を扱うJA北河内

精米工場があるJA北河内営農センターのすぐ近くに、不安な気持ちを抱えながら田植えの時期を迎えた農家がいます。

【JA北河内に米を出荷する地元農家】

「みんな信用してたんやけども。信用を欠いたのはなかなか取り戻されへんのちゃう?」

JA北河内は年間約430tの玄米を取り扱っていますが、現在全ての米の出荷がストップしていて、再開の目途が立っていません。

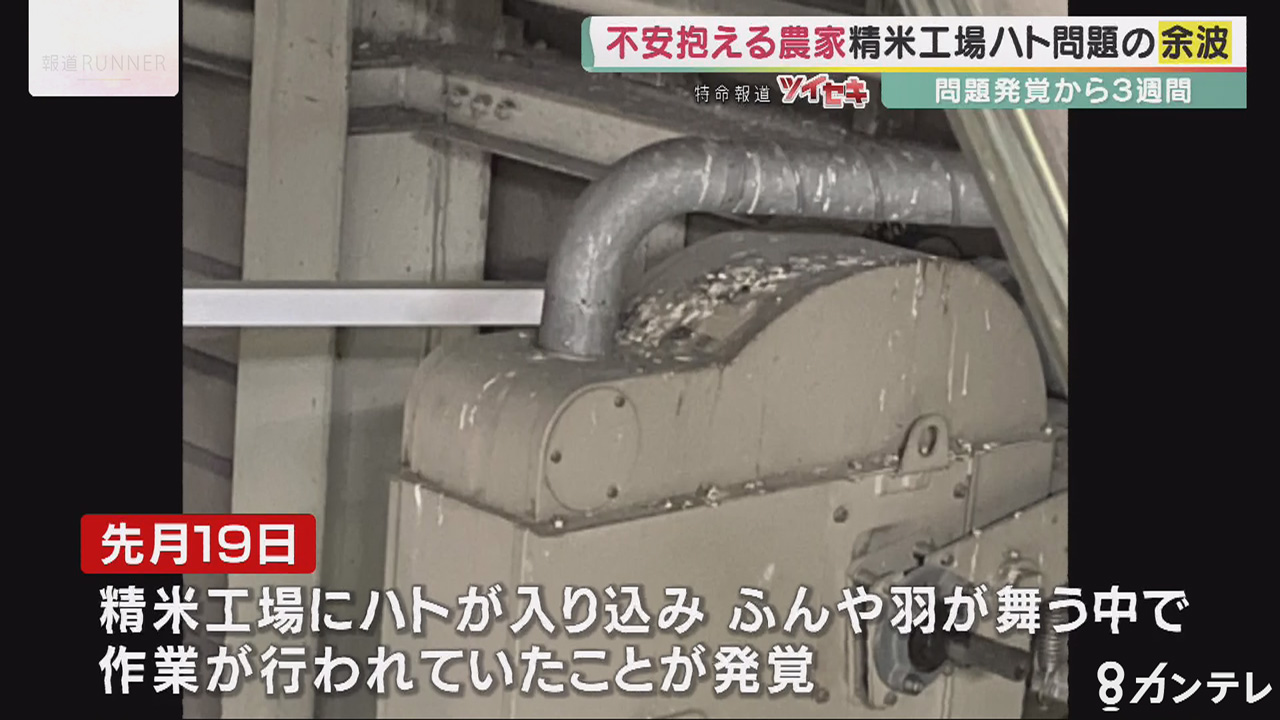

問題が発覚したのは、5月19日のことです。

給食のお米に異物が混入していたことから出荷元の精米工場に視察が入り、不衛生な環境が分かりました。

【JA北河内の米を使用していた小学校のPTA】

「あそこにハトが7羽いる」

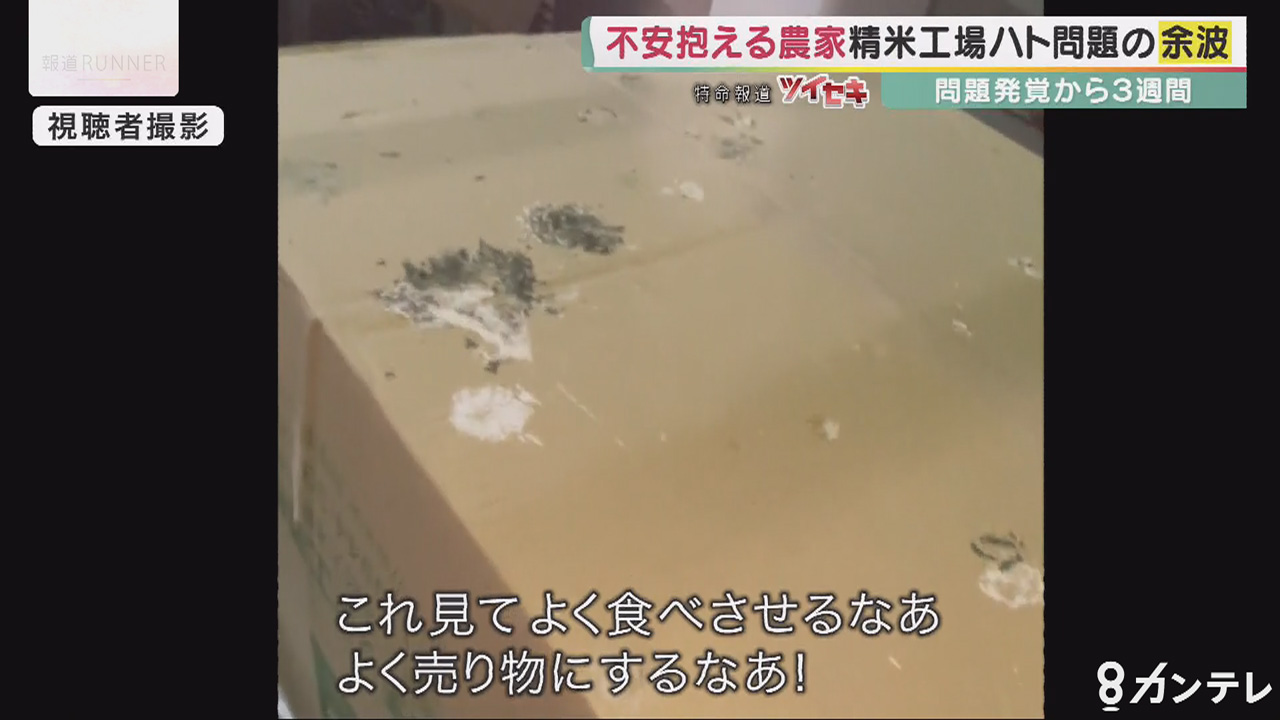

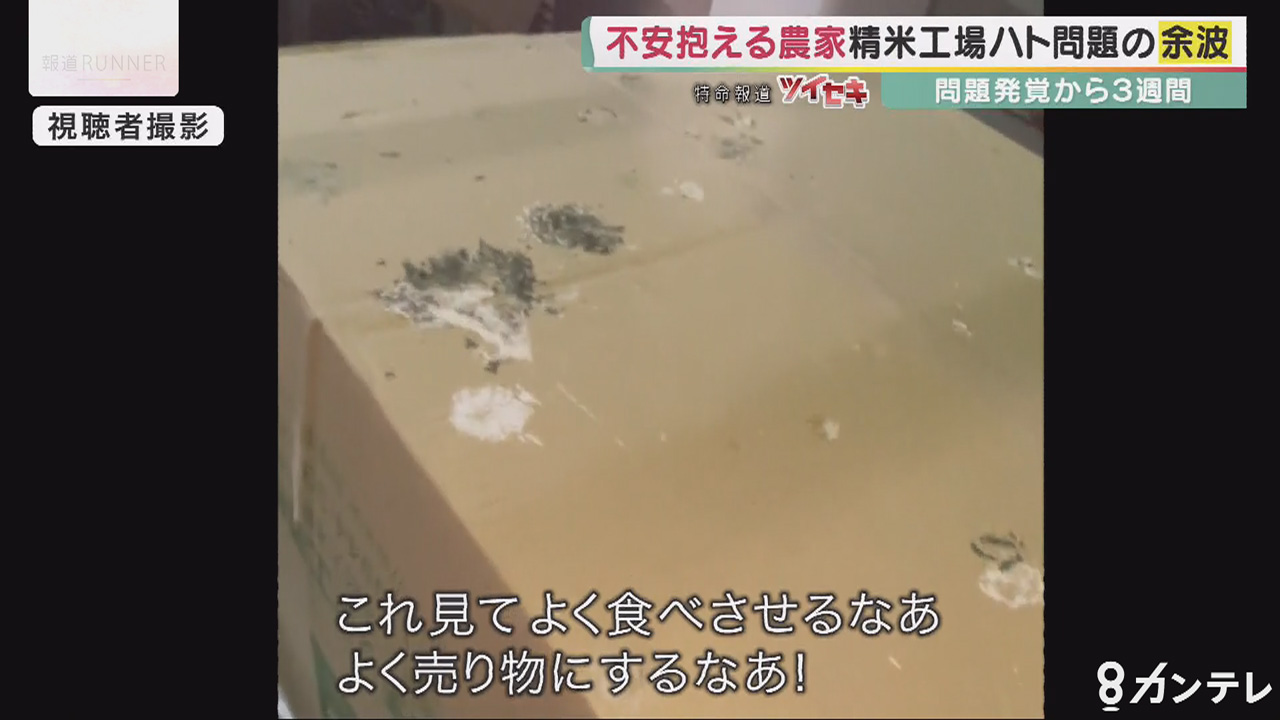

「帳面にふんが付いてるやん。これ見てよく食べさせるな。よく売り物に出せるな!」

【JA北河内の米を使用していた小学校のPTA】

「私らが歩いているだけで、ハトの羽が舞っている状態でした。ふんの臭いもひどく、来た保護者の中にはむせる人もいた」

米は守口市、枚方市、寝屋川市、門真市の小・中学校など約80校の給食にも納品されていて、事態を重く見たそれぞれの市は、別の事業者に切り替えました。

【守口市教育委員会 太田知啓 教育長】

「製造者としてあってはならないことだと思っています。衛生管理していただくのが当然だと思いますし、それを前提に精米の提供を受けていますので。原因究明と安全だったことの証明、再発防止をきちんと説明するよう強く申し入れます」

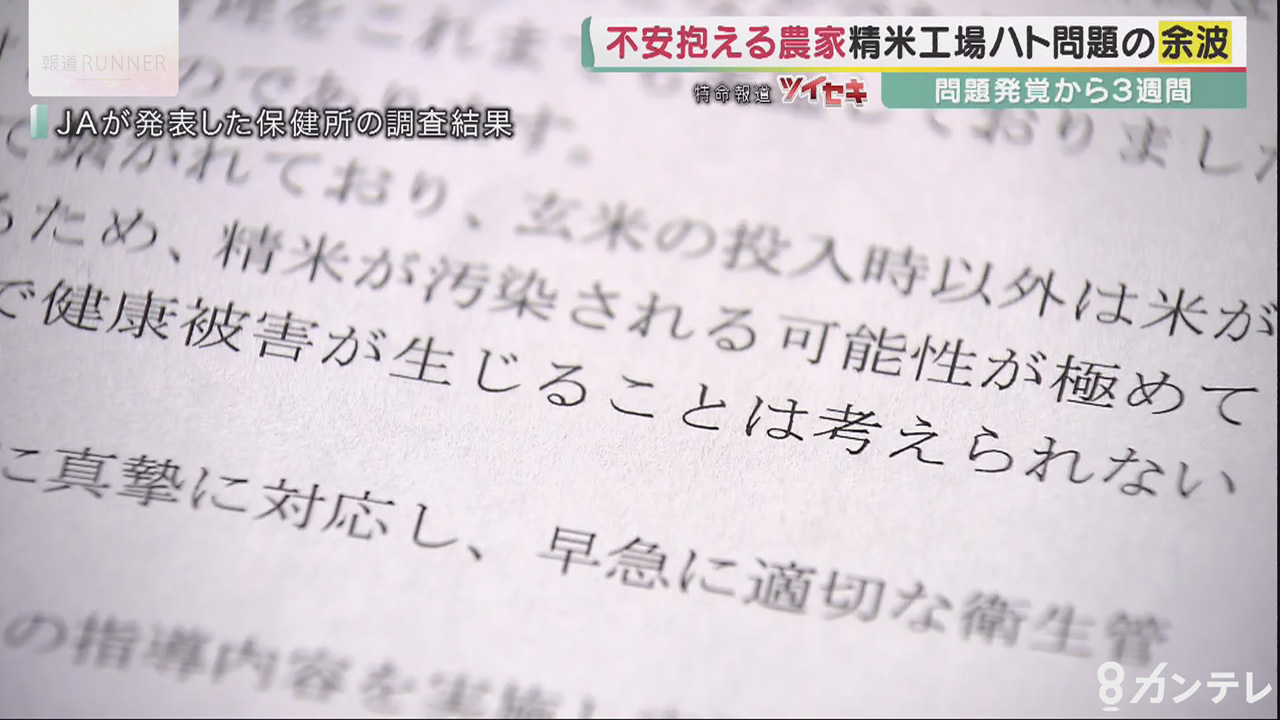

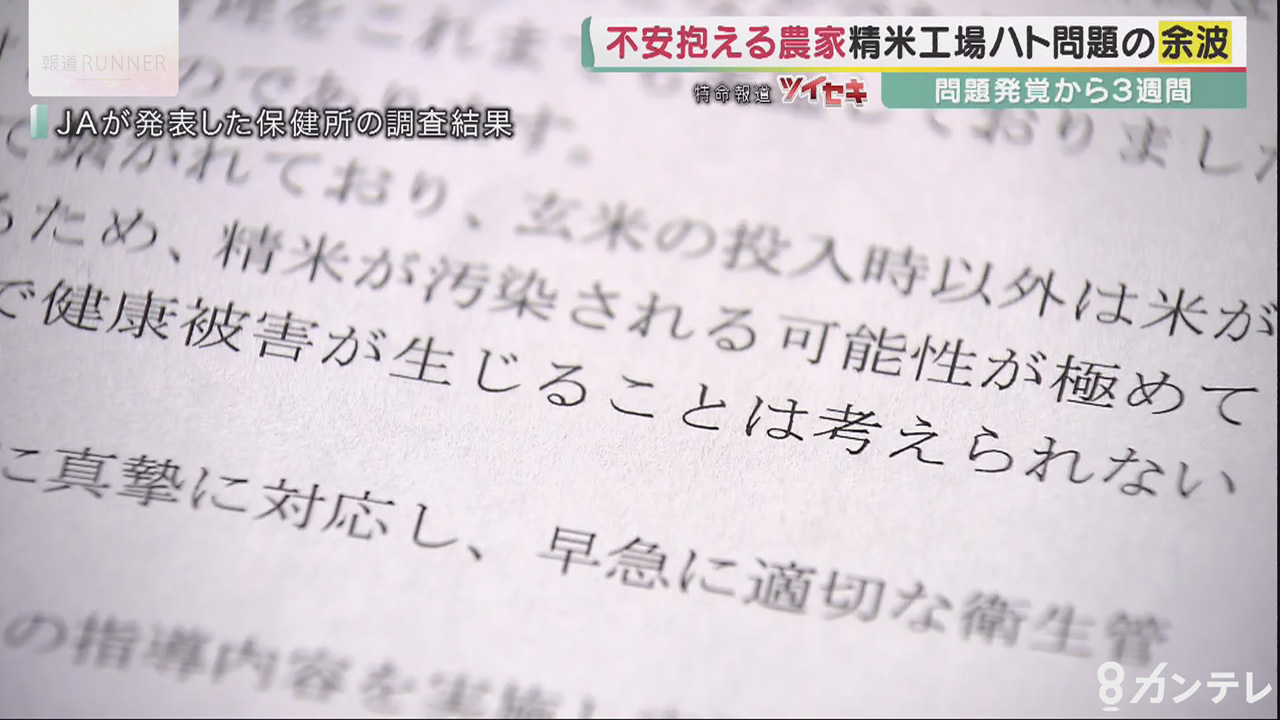

保健所の立ち入り調査の結果、精米過程は全てパイプの中で行われているため、「健康被害が生じる可能性は考えられない」と判断されました。

それでも、影響は多方面に広がりました。

JA北河内の米を使っていた枚方市の和菓子店では、約数十万円分の米粉や商品を廃棄しました。(一部は返金される予定)

【JA北河内の米を使っていた和菓子店 店主】

「実際にふんなどが入っていることがなかったとしても『分かりました、それなら安心して使えます』っていう気持ちには正直ならないですよね。一生懸命作ったものが口に入らないで捨てられてしまうと、すごく残念ですよね」

騒動の影響でJAの信用が落ち、米の買い取り価格が下がるのではないかと、農家も心配しています。

【JA北河内に米を出荷する地元農家】

「学校給食とか販売先があったから需要があったんやろうね。大きな出荷先が閉鎖されると、米もいらなくなってくるから、価格に影響してくるんじゃないですか? 事案でどれだけこの秋の価格が定まるか知らんけども、生産者には負担かけて欲しくないわな」

■関係者が語るJA北河内の実態とは…

問題が発覚してから3週間がたちましたが、JA北河内は未だ詳しい経緯を説明する姿勢を見せていません。

取材班は内情を知る人物に、顔や声を出さない条件で話を聞くことができました。

【JA北河内の内情を知る人】

「隠ぺい体質はあると思います」

当初、JA北河内はハトが入り込んだ理由を「数日前に自動ドアが壊れて入ってきた」と説明していましたが、すぐに「時期は分からないが常にハトがいた」と説明を変えました。

その後も、「1年前から」、「数年前から」とハトがいた期間はだんだん遡っていきました。

【JA北河内の内情を知る人】

「職員からは20年、30年前からハトはいたと聞いています」

なんと、ハトの存在は20年以上前から常態化していたという証言も。

また、職員に配られた客への返品対応マニュアルには「異物混入はない」と、安全性に問題がないことを強調するよう指示がありました。

複数の関係者によると、10年前に今の組合長が就任してから、組合の雰囲気が変わったといいます。

【JA北河内の内情を知る人】

「組合長には逆らえない。閉鎖的でワンマンな組織です」

意見を言い出せなくなり、職員の士気が下がっていったと語ります。

ハト問題対策チームの本部長でもある、組合長に直接話を聞きに行くも、口は開かれませんでした。

■求められる外部のチェック体制

全国に551あるJA。他のJAの工場管理はどうなっているのでしょうか。

【NPO法人 GAP総合研究所 武田泰明所長】

「鳥のふんが落ちている精米工場は結構あります。これじゃいけないと業界の人も思っている人も多くて、そのためにGAPの基準に基づいて、管理の改善が図られているんですね」

GAP認証は、日本では15年前に始まった、農場などの衛生管理について第三者が認証する制度です。

例えば、鳥の侵入を防ぐ対策ができているかなどのチェック項目が含まれています。

GAP認証の他にも、精米工場を含む施設の衛生管理を第三者が認証する制度もありますが、JA北河内は認証を受けていませんでした。

なぜ、職員たちは第三者からのチェック制度を使わなかったのでしょうか。

【JA北河内の内情を知る人】

「その状態が普通だと思っていたからだと思います。組合としては『清潔に』と言っていますが、そこまでの意識はみんなないと思います」

精米工場には、これまで市役所や保健所の立ち入りもありませんでした。

【NPO法人 GAP総合研究所 武田泰明所長】

「事実上、誰もチェックしないでもああいう商売ができてしまう業界構造が、長らくあったのは確かですね」

■JAに米を卸さざるを得ない地元農家 信頼回復への道のりは

JA北河内の組合員でありながら、JAに米を卸さず、自分で出荷する道を選んだ農家もいます。

【南農園 南保次さん】

「ここでは乾燥して1年間保管できるような水分量に調節して、玄米にまでします。JAには(米を)卸しておりません」

こちらの農家では、出荷するために必要な機械を自前でそろえているため、消費者に直接販売をしています。

――Q:大きな機械とかそろえるのは、農家の方では難しい?

【南農園 南保次さん】

「なかなか…農家っていうのは個人なのでね。投資が大変です」

脱穀や精米の設備を持たない地元農家は、JAと付き合っていくしかないのが現状です。

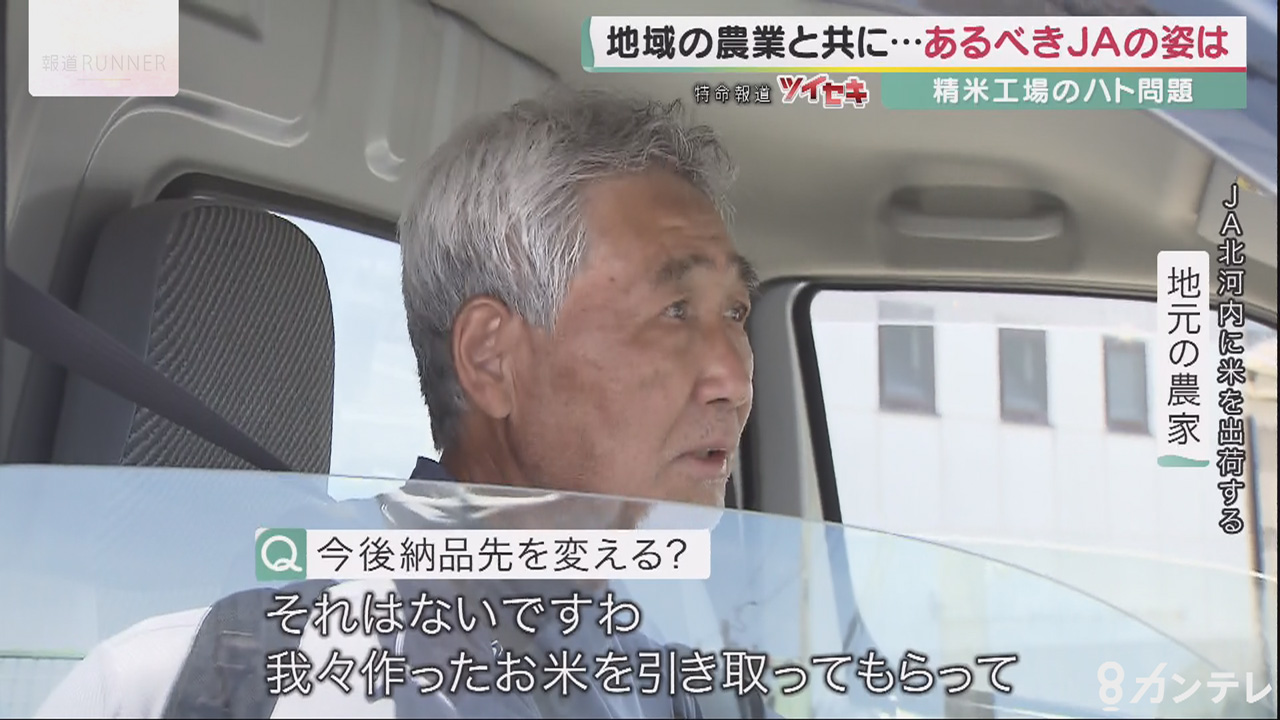

――Q:今後納品先を変える?

【JA北河内に米を出荷する地元農家】

「それはないですわ。我々が作ったお米を引き取ってもらって、玄米にしてもらわないと困りますから」

【JA北河内に米を出荷する地元農家】

「今後、信用回復に相当な努力が必要だと思うんだけど、やっぱり我々生産者はJAがあって、JAの出荷先があって経営が成り立ってるからね。もっとしっかりして再建して欲しいですね」

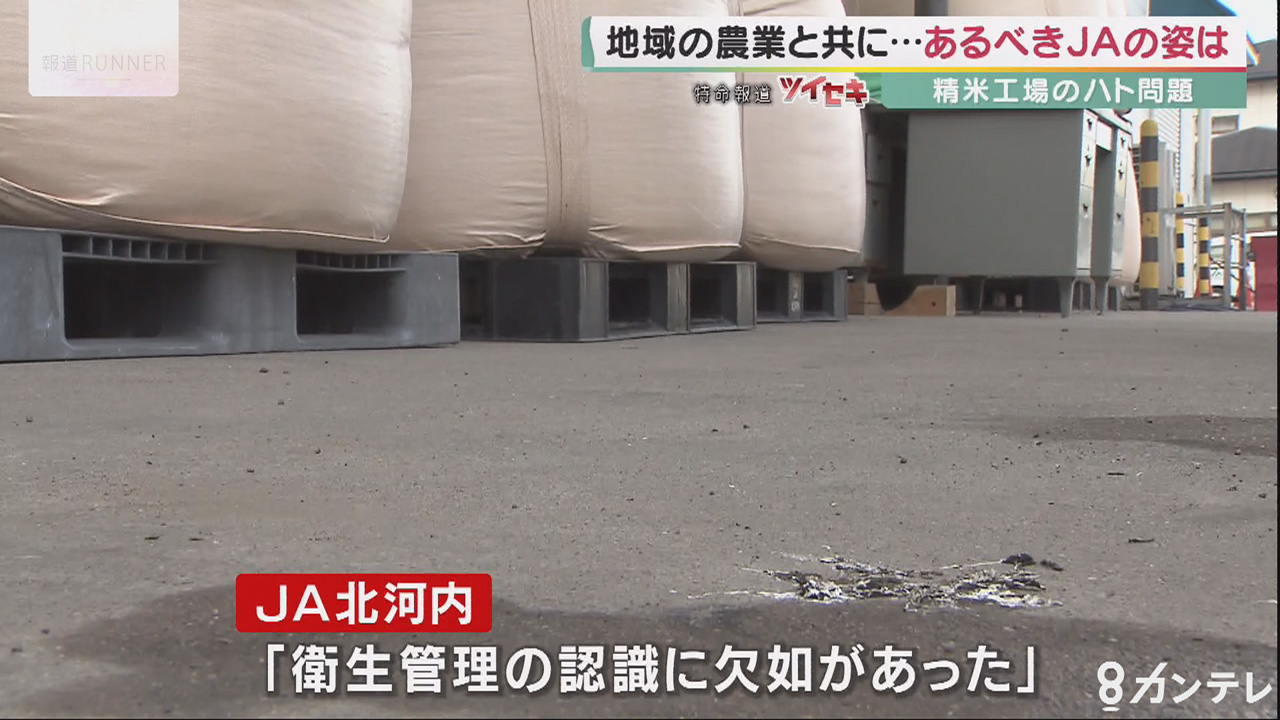

JA北河内は「衛生管理の認識に欠如があった」と答えるにとどめ、原因や経緯を未だ明らかにしていません。

地域の農業と共に過ごす存在のJAに、今、変革が求められています。

(関西テレビ「報道ランナー」2022年6月9日放送)