「女の子なんだから地元の学校に行けばいい」、「女の子だから理系より文系にいったほうがいい」。

2020年ガールスカウト日本連盟が行ったアンケートで、およそ半数の女の子が、大人などからかけられる、性別を理由にしたこのような言葉で進路や行動を制限されたと答えたといいます。

この「女だから」「男だから」という思い込みが、子どもの時に根付いてしまう構造が「学校にある」と指摘されています。教育現場の現状と模索を取材しました。

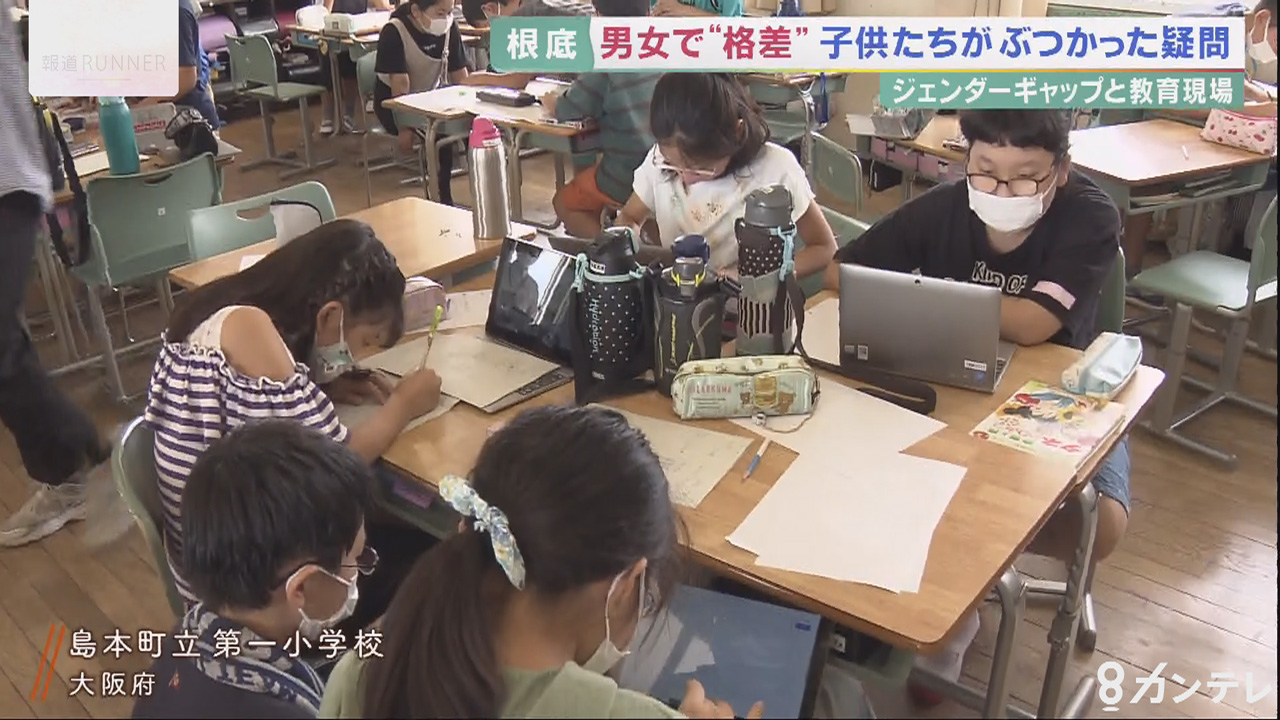

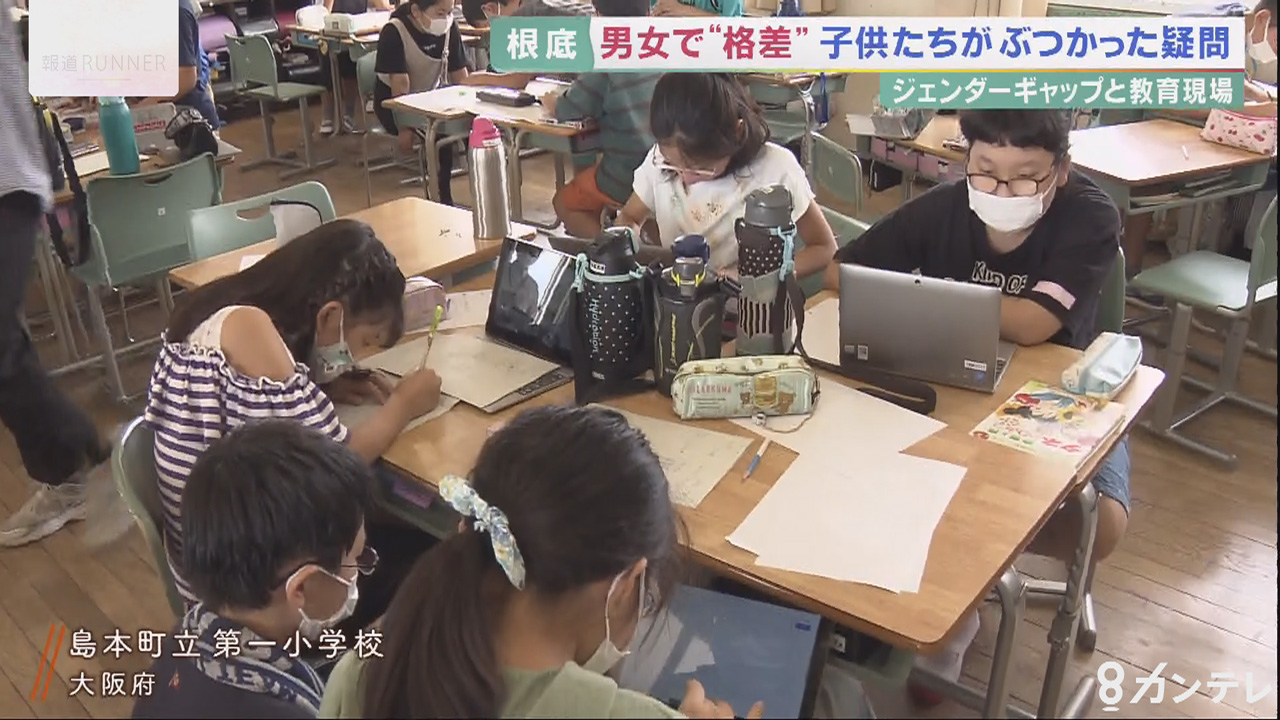

大阪府の島本町立第一小学校。

この日、5年生の人権教育の授業が行われていました。

テーマは「ジェンダー」、性別です。

宿題は「身近な性別によるギャップ」を探すこと。

あるグループは、日本における男性と女性の賃金の差について注目しました。

【児童】

「やっぱちょっと気になる」

【児童】

「意見出して、お金の量が違う(賃金格差)とか聞いて調べてみようと」

【児童】

「どう思った?」

【児童】

「一緒にしたほうがいいなと」

【先生】

「みんなが大人になった時に差があったらどうなん?」

【児童】

「お金もらえないと生活厳しくなるし」

【先生】

「じゃあ、どうしたらいいか、みんななりの考えを書いてみてよ」

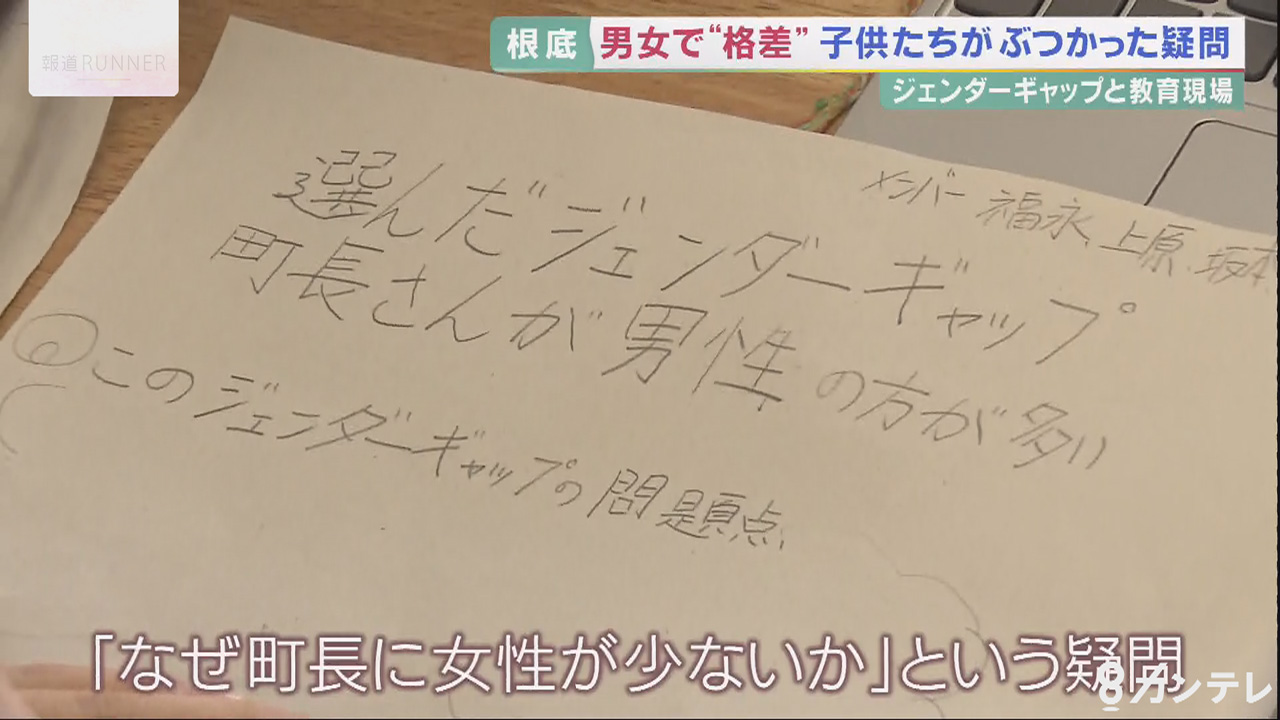

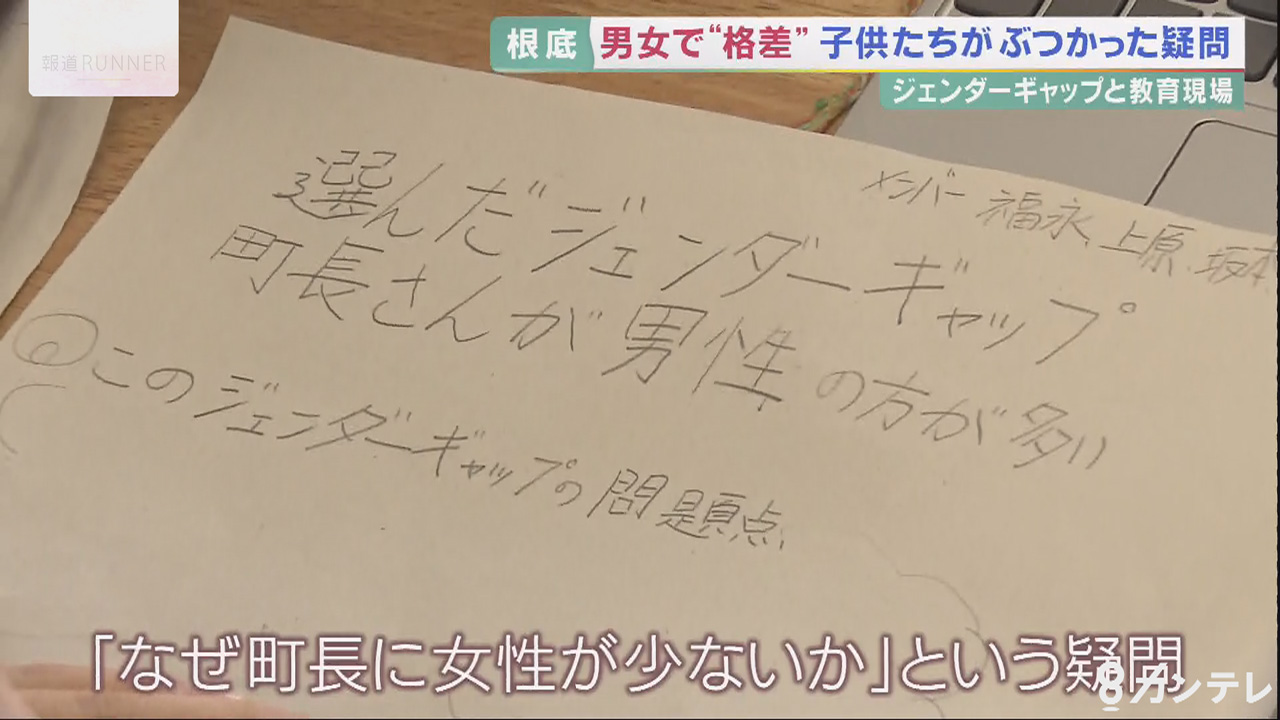

こちらのグループは、なぜ町長に女性が少ないのかという疑問です。

【先生】

「なんで女性が少ないか考えて」

【児童】

「(女性は)説得力がない、信用ができない・・・そんな風に勝手に決めつけているのかな」

【児童】

「昔はずっと男の人が仕事していたからというのもあるかもしれない」

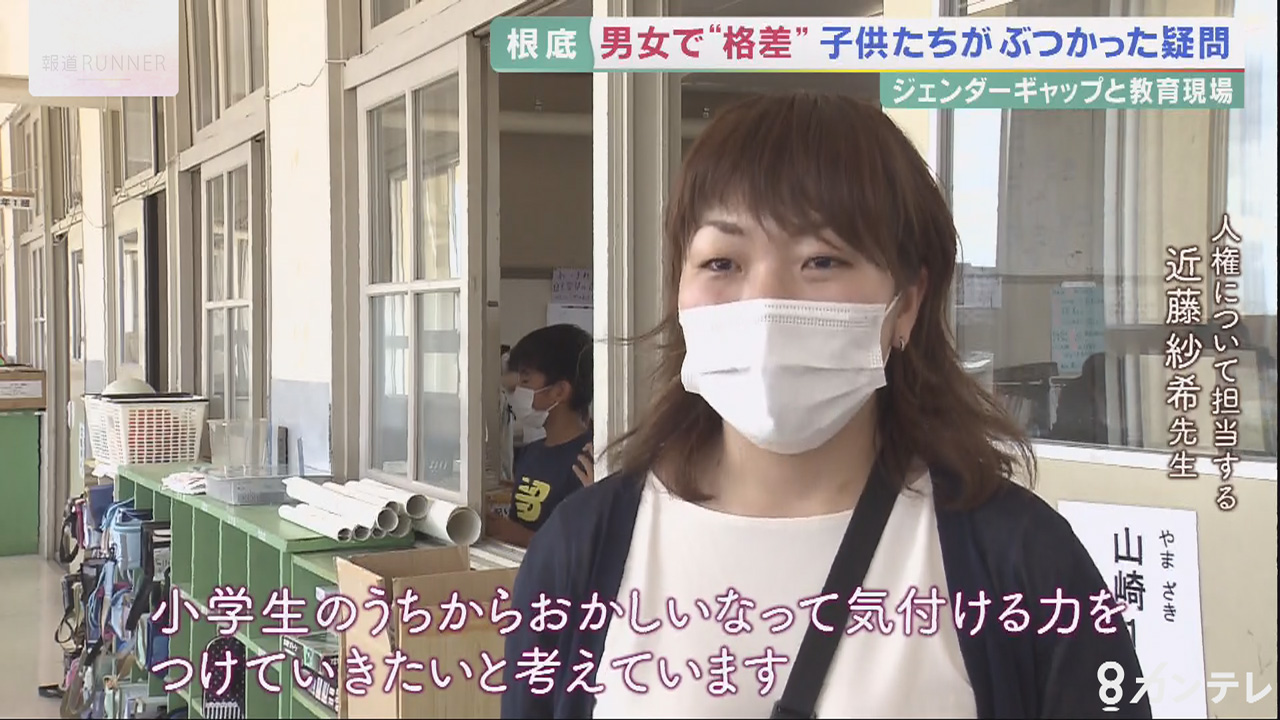

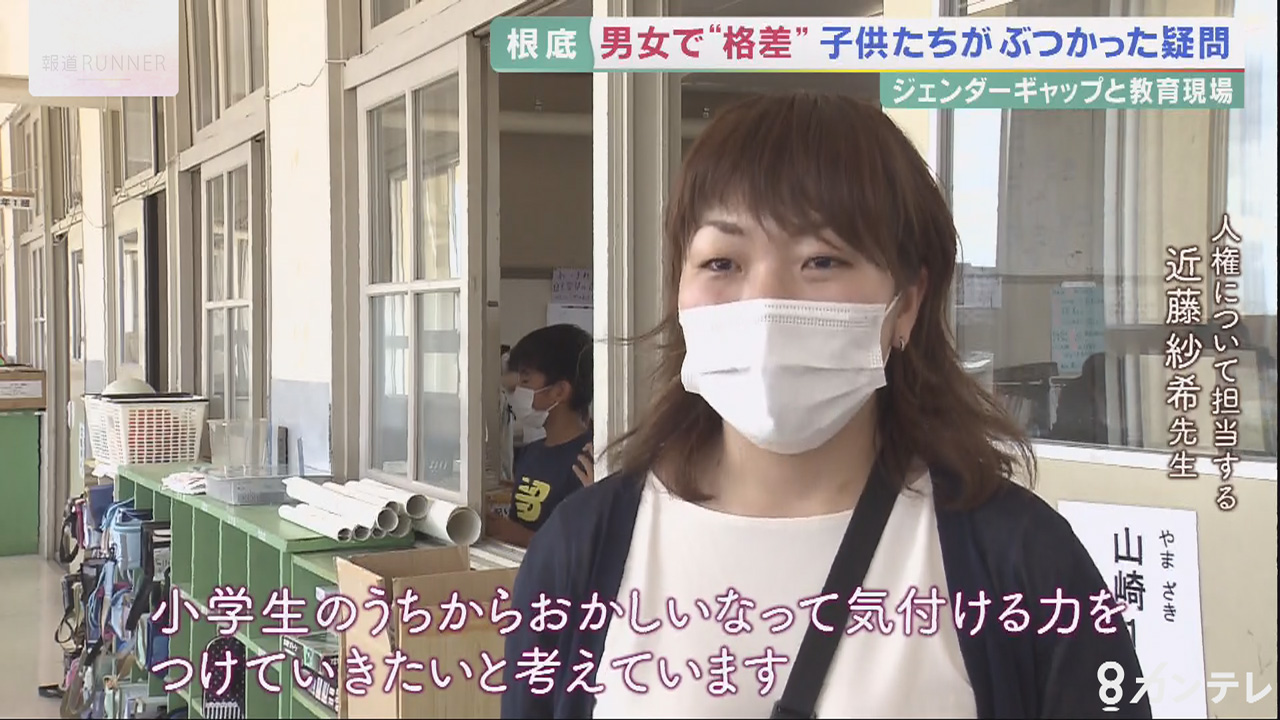

【人権を担当する近藤紗希先生】

「社会の課題の中で、偏見とか思い込みっていう決め付けっていうのもたくさんあると思うんです。小学生のうちから、そういう『おかしいな』って気付ける力をつけていきたいと考えています」

内閣府の調査によると「社会全体における男女の地位の平等感」について、「男性のほうが優遇されている」と回答した人は74%にも上ります。

働き方や暮らしの根底に長年に渡り染みついた「性別による役割分担」の意識などが、不平等感を生み出していると考えられています。

国際的にみても、国ごとの男女格差「ジェンダーギャップ」を調べた指数では、日本は156か国中120位。

政治・経済分野において、女性の参画が少なく、10月の衆議院選挙でも、すべての当選者のうち女性は1割以下という結果でした。

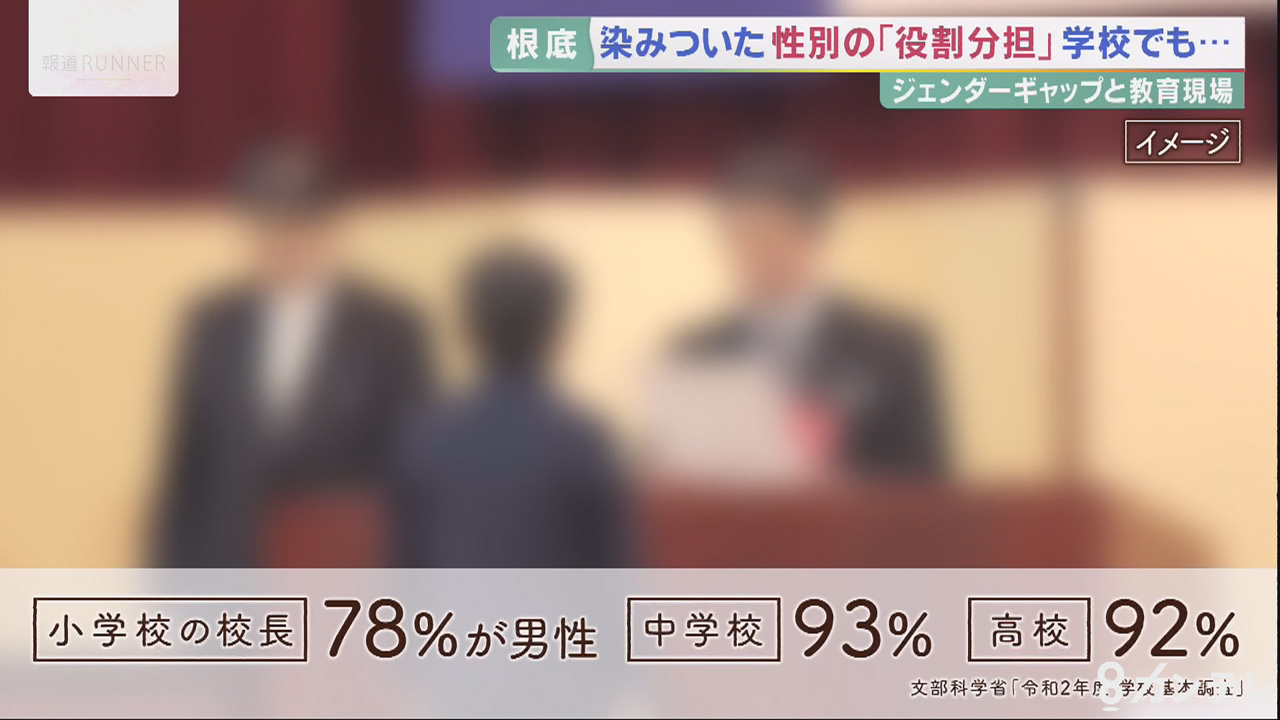

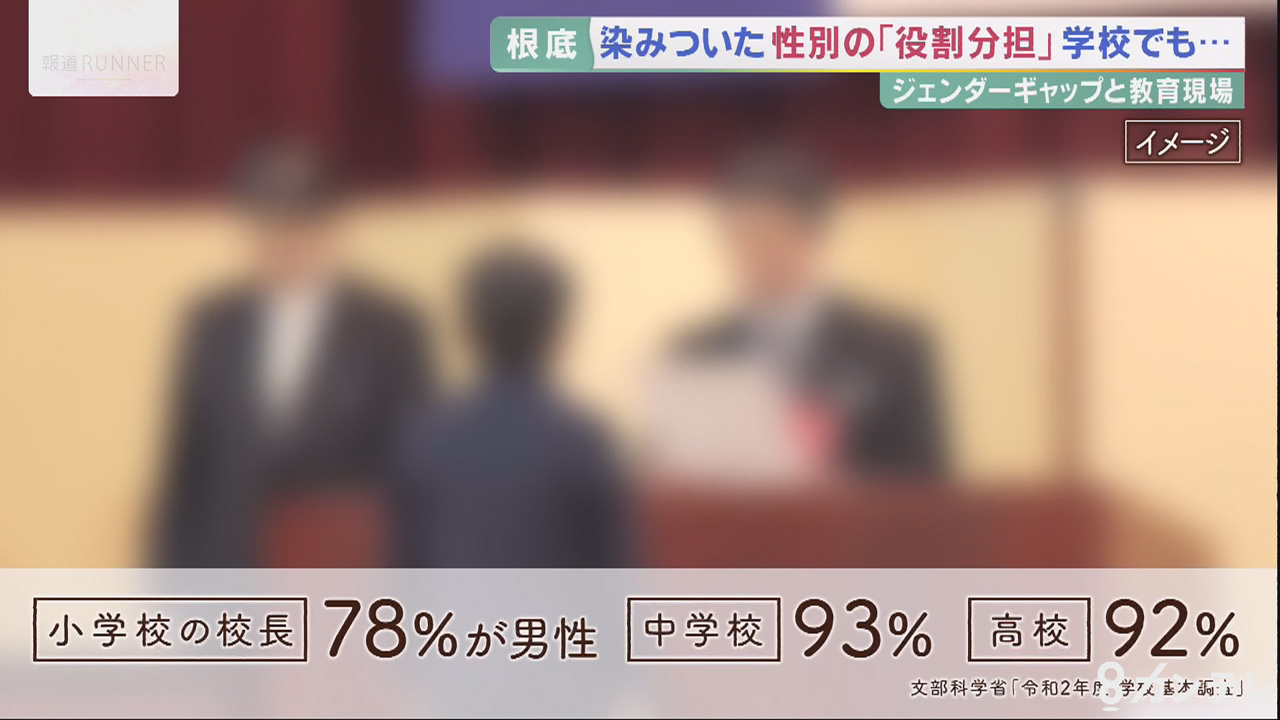

そして教育現場でも、小学校の校長のおよそが8割が男性、中学、高校になるとその割合は9割以上になります。

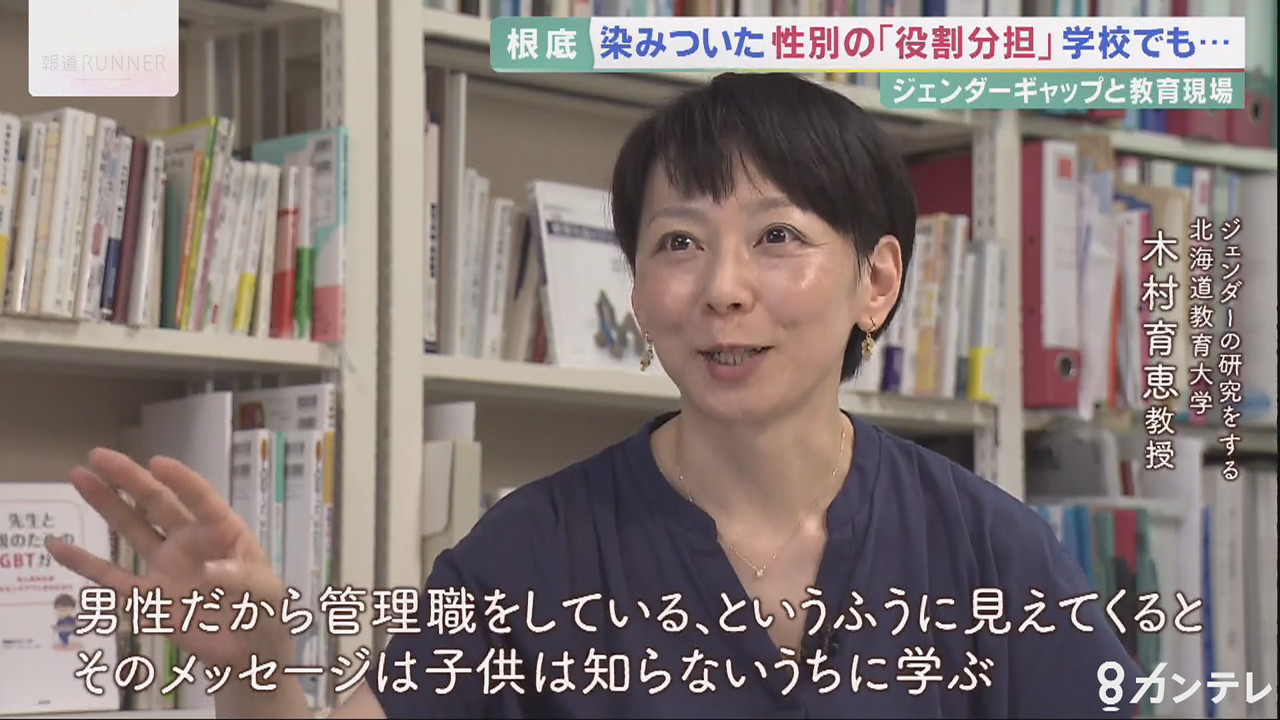

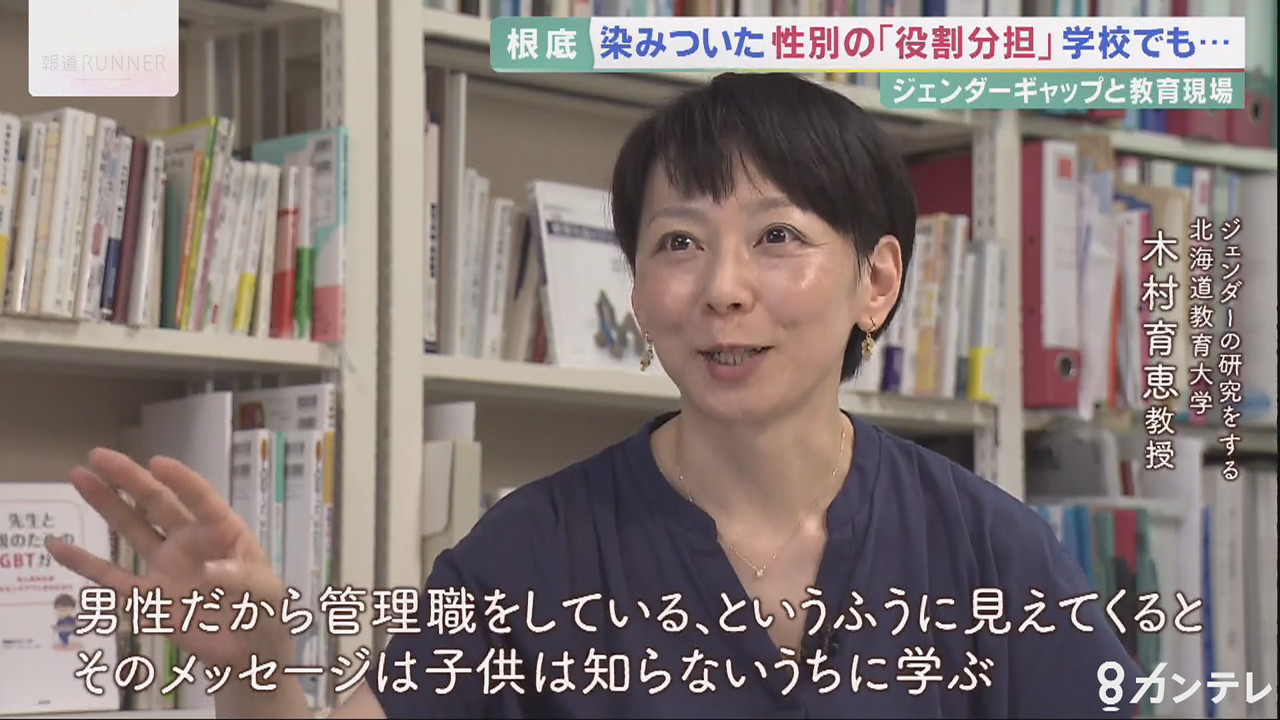

学校の体制そのもののジェンダーギャップが、子どもたちに大きく影響していると専門家は指摘します。

【北海道教育大学 木村育恵教授】

「男性だから管理職をしている、という風に見えてくると、そのメッセージを子どもは知らないうちに学ぶ。知らないうちに学ぶことを『隠れたカリキュラム』と言いますが、子どもたちにとっては先生の姿もジェンダーの隠れたカリキュラムとして作用してくることは否めないと思う。そうしたメッセージがくりかえし小学校・中学校・高校で繰り返されていく」

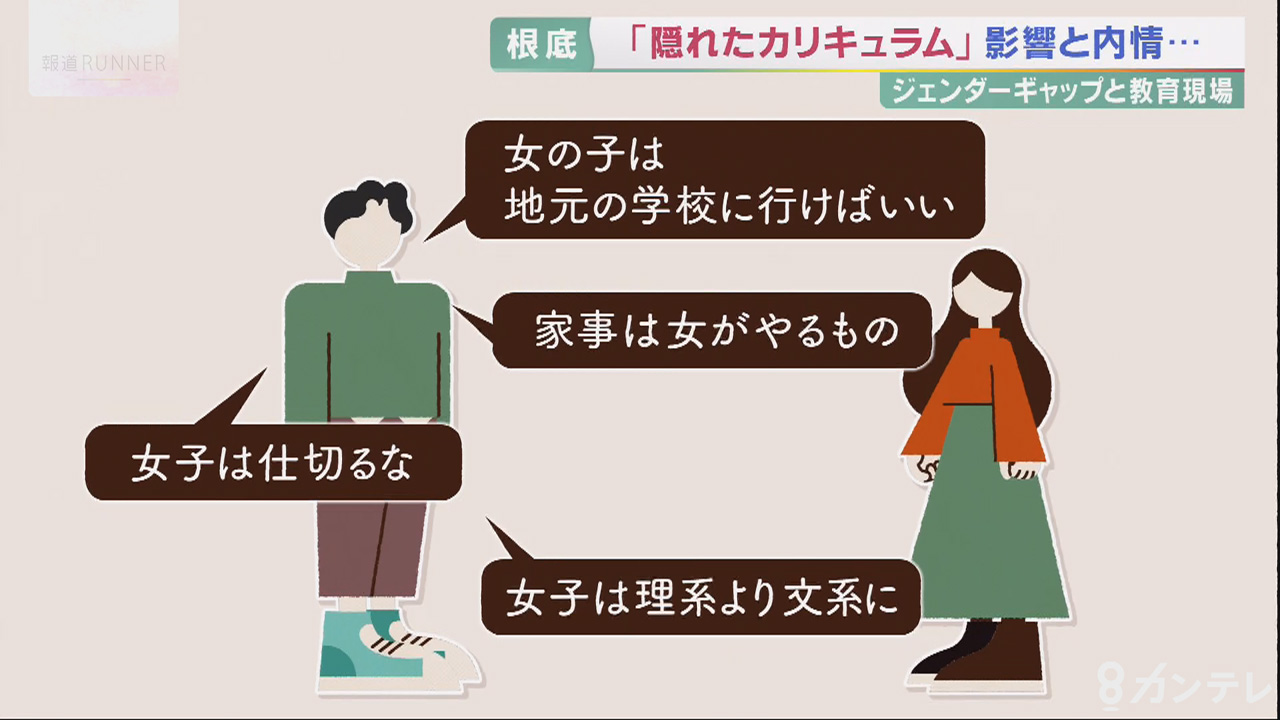

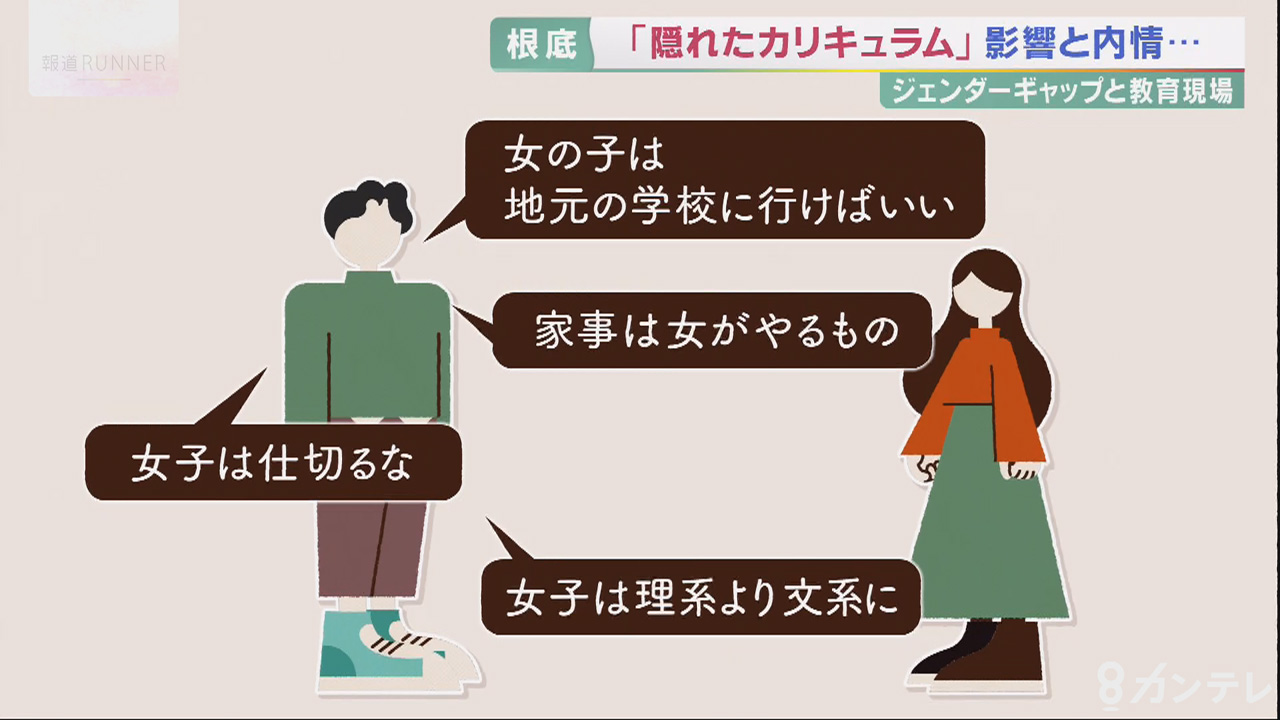

女性のみなさん、こんなことを言われたことはありませんか?

「女の子は地元の学校に行けばいい」

「女子は仕切るな」

「女子は理系より文系に」

「家事は女がやるもの」

ガールスカウト日本連盟が2020年に行ったアンケートでも、女子高生の47%が「女の子だから・・」という理由で「何らかの制限を受けた」ことがあると回答したのです。

教員資格を取る際、「ジェンダー」に関する学びは必修ではなく、教師が知らず知らずに価値観を生徒に植え付ける恐れがあると木村教授は指摘します。

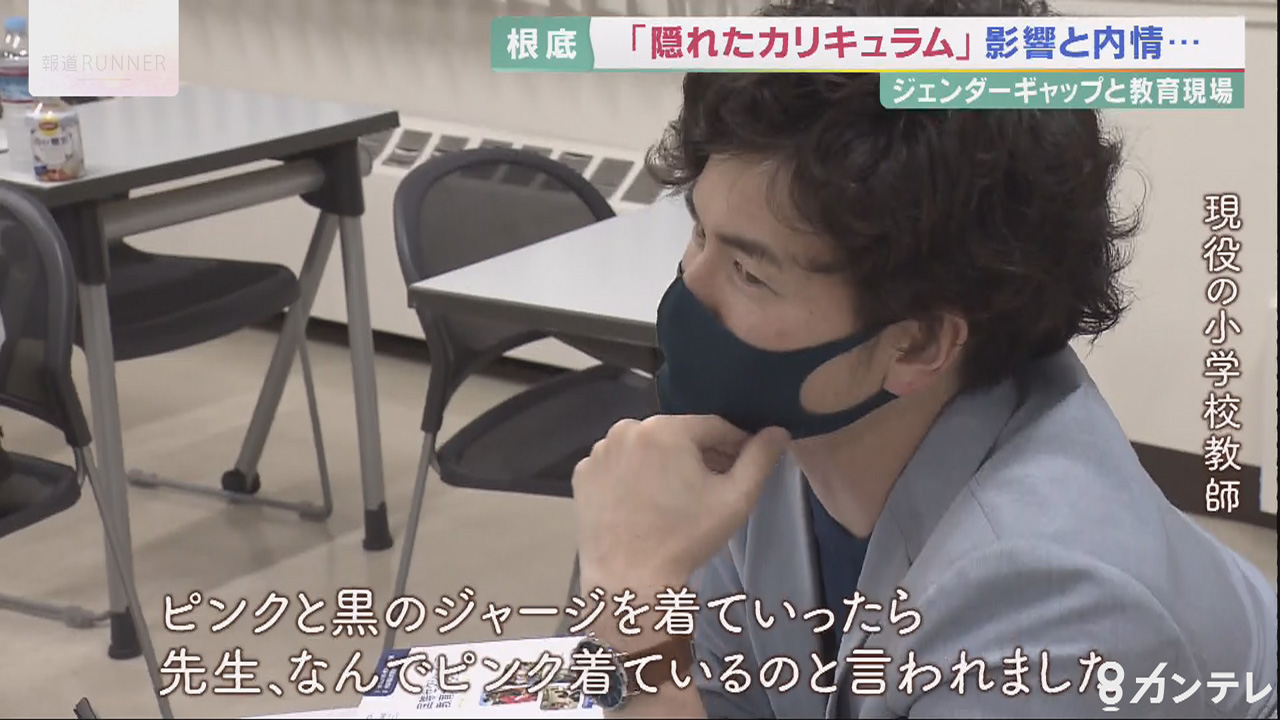

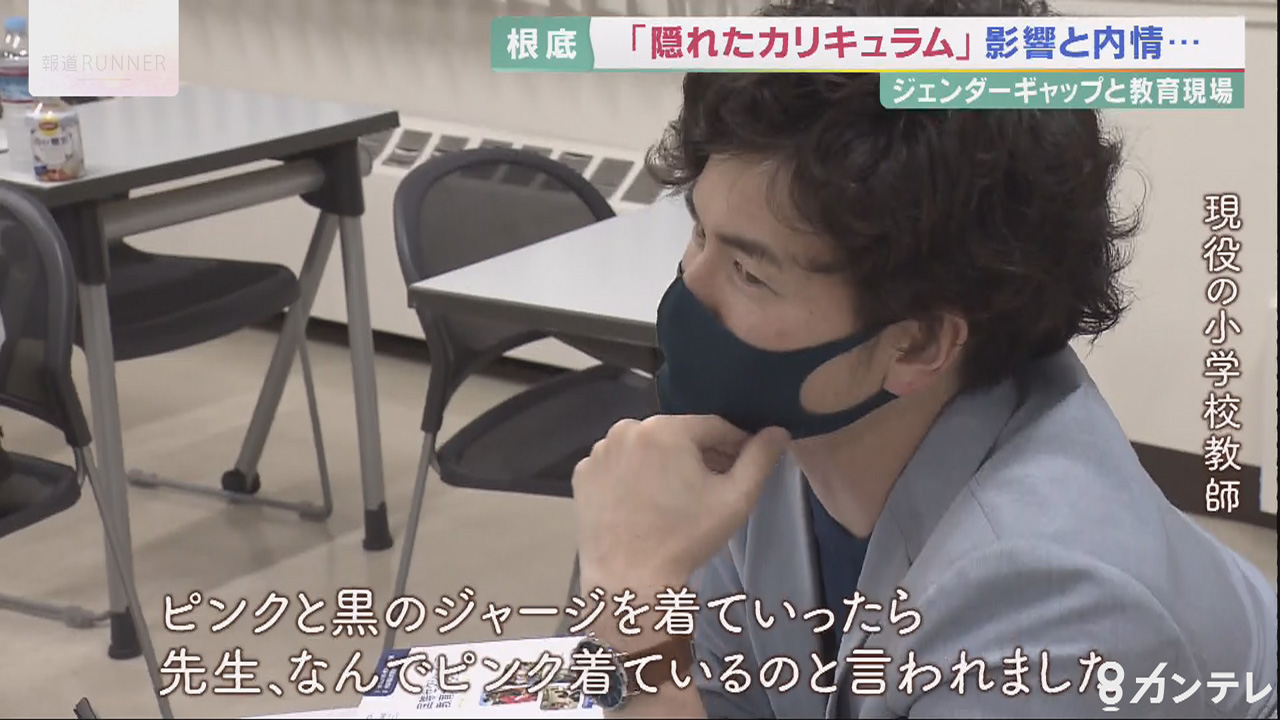

そんななか、現役教師が「ジェンダー」について改めて学び、授業や指導に生かそうとする動きも出てきています。

【木村教授】

「松下さんがピンクのおしゃれなシャツ来て教壇に立つとか」

【現役の小学校教師】

「言われましたよ、ピンクと黒のジャージを着ていったら、『先生、なんでピンク着ているの?』と言われました。だから私は『なんで着ちゃダメなの』って返すんですよね」

【木村教授】

「それだけでなく相対化の機会をいかに教員側が与えていけるか、それによって子どもたちも一歩ひいて照らし合わせて、より大きな構造的なところに気が付いて、社会に参画していけるみたいなところがあるので、現場の先生はやっていっていただきたいな」

【現役の高校教師】

「残念ながら、現実の世の中は男女の賃金格差は厳然としてあるわけで。そういう社会で生きていくためには力っていうか、実力を持たないとならないよねと。そういうことは彼らに迫るというか、話していかないとならないかなと思う」

教師や生徒自身の「思い込み」は、人生の幅を狭めている恐れがあります。

ガールスカウトのアンケートでは回答者の48%が「理数系は男子のほうが能力が高いと思う」と答えました。

実は、国際学力調査を見ると、日本女性の得点は、男性と大きな差はなく、むしろ世界でも優秀です。

しかし、大学の理学部に実際に進む女性は3割弱、工学部に至っては16%以下です。

そして、自然科学の分野でノーベル賞を受賞した日本人の女性は一人もいません。

【北海道教育大学 木村育恵教授】

「教科も、性別によって得意・不得意がなんとなくあるものだというイメージは、いまだに日本社会ついて回っていると思う。そうしたメッセージが意図せざる、子供たちに進路選択や自己選択の制限を加えている可能性があることは、研究でも指摘されている」

一方・・・、「校長といえばほとんど男性」という「隠れたカリキュラム」がなくならないのは、女性自身も断ってきたからです。

元教師の女性は、自分も周りの女性も管理職になるつもりがなかったといいます。

【元小学校教師】

「どんなに伴侶が協力的であっても、家事育児の負担は目に見えて女性にかかっているのは明白で、そこで上司になろうとか、管理職になっていこうというにはエネルギーがいる。そこまでしてなりたいかと問われた時に、そうじゃない方を選択する女性が多かったのではないかと思いますね、働き方とか子供の保育とかね。そういう社会的な構造を変えないと無理だと思いますね」

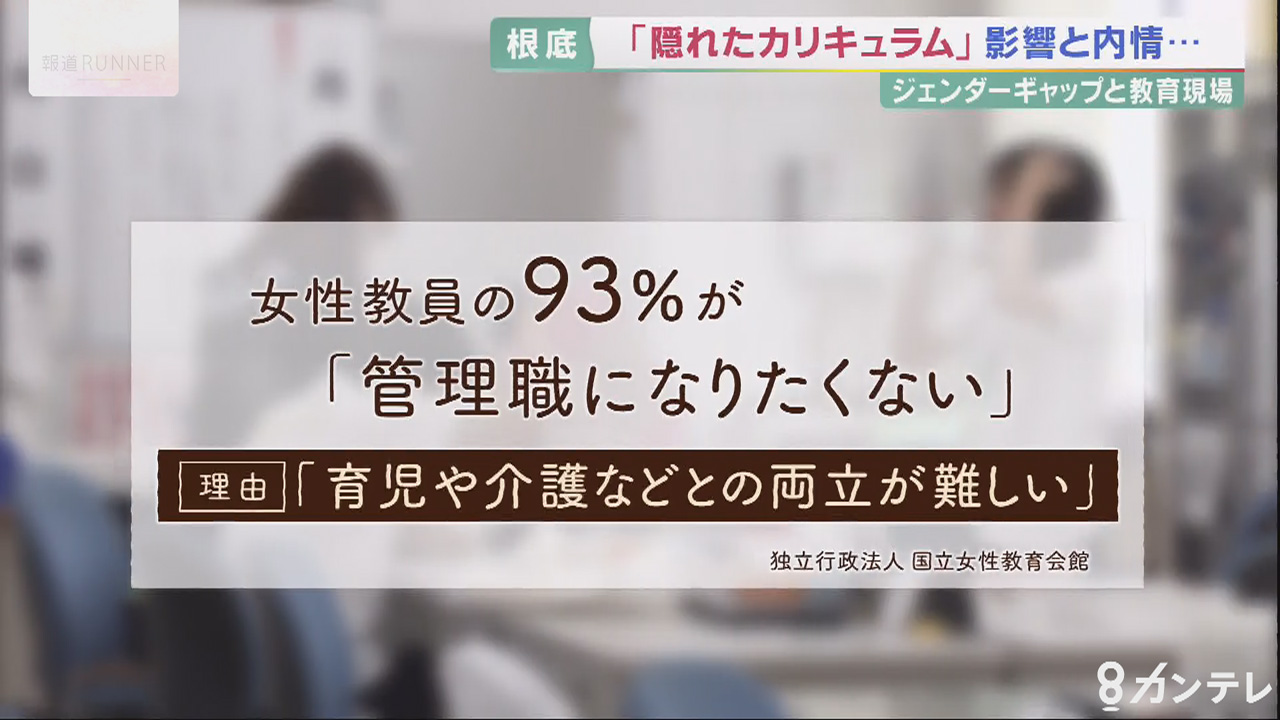

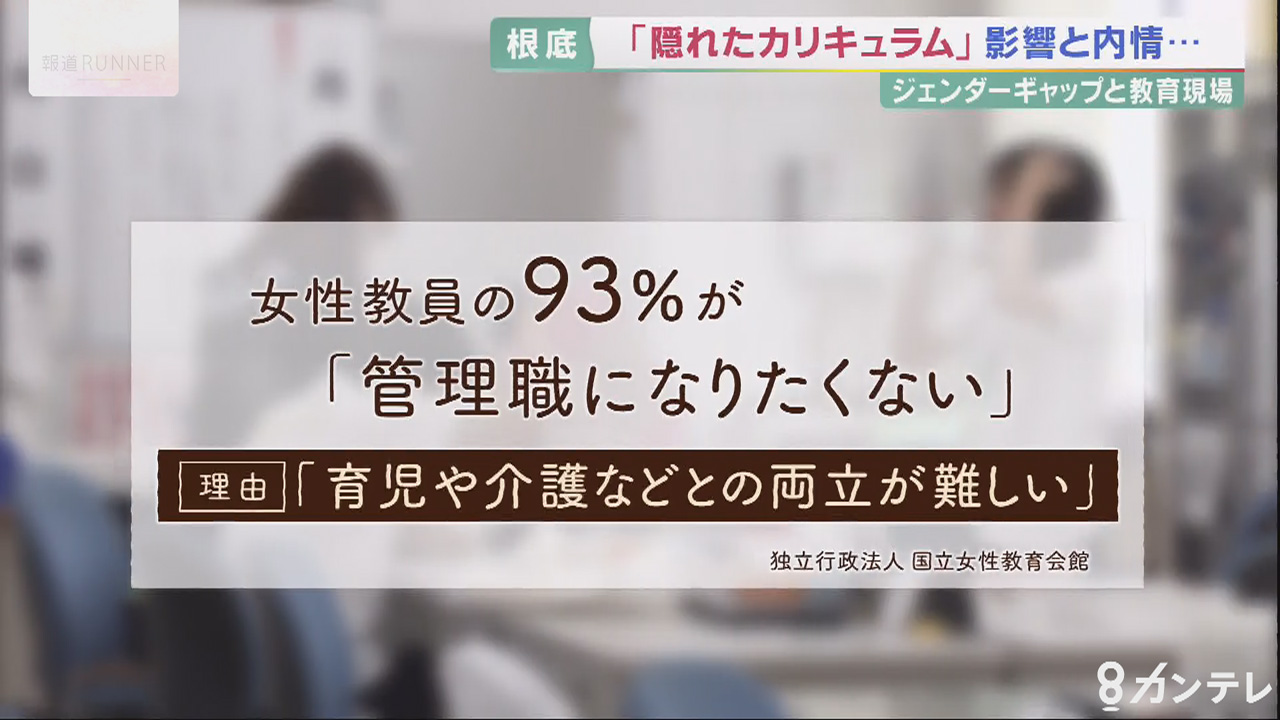

国立女性教育会館の調べでは、女性教員の93%が管理職になりたくないと答えています。

そして、男性に比べ女性に多いのは、「育児や介護などとの両立が難しい」という理由です。

政府の基本計画にはこんな言葉が書かれています。

「子どもをはじめ様々な世代で固定的な性別役割分担意識などを植え付けず、また押し付けない取り組み、そして男女双方の意識を変えていく取り組みが極めて重要である」

身近なジェンダーギャップを調べていた島本町立第一小学校。

10月、子供たちが自分たちで調べた「ギャップ」をクラスで発表しました。

【児童】

「私たち5班が選んだジェンダーギャップは、男女の色のイメージについてです」

【児童】

「ランドセルやリュックの色を調べました。すると、どちらも黒が多いことが分かりました。自分たちのクラスは男は青、女は赤というイメージはあまりなかったです」

【島本町立第一小学校 川口直樹校長】

「根強いその性別役割分担というのが、脈々と流れている中で、それを断ち切るわけじゃないんですけど、どこかで子どもたちが気づけば、 そういうまあ、学校現場は働きかけができたらいいし。 種がまければいいのかなって、いつも思っています」

「子供たちの可能性」を奪わないために…

見直す必要がある「当たり前」は、身近なところにあるのかもしれません。

(2021年11月29日放送)