片平さんが行く! 淀川の未来描く巨大プロジェクト“淀川リボーン” 人知れず大阪を守る最後の砦「淀川大堰」 2025年大阪・関西万博までに再び「船で行き来できる川」へ 防災に加えて経済効果も期待 2022年10月11日

報道ランナー出演の片平敦気象予報士が関西の気象や防災について取材する「片平さんが行く」。今回のテーマは、大阪の母なる川ともいえる淀川です。

淀川に「大阪を守る最後の砦(とりで)」とも言える、巨大な施設があります。40年前に作られた「淀川大堰(おおぜき)」です。この施設は、大阪の街を、水害などから守る重要な働きをしてきました。そして今、新たに観光や経済振興につながる新しい機能を備えるためのプロジェクトが動き始めています。「大阪の最後の砦」がどのように変わろうとしているのでしょうか…

■大阪の街を守る“砦”の秘密に迫る 未来への巨大プロジェクトとは?

水都、大阪。淀川にそびえる“最後の砦”は…人々の暮らしを守り続けてきました。

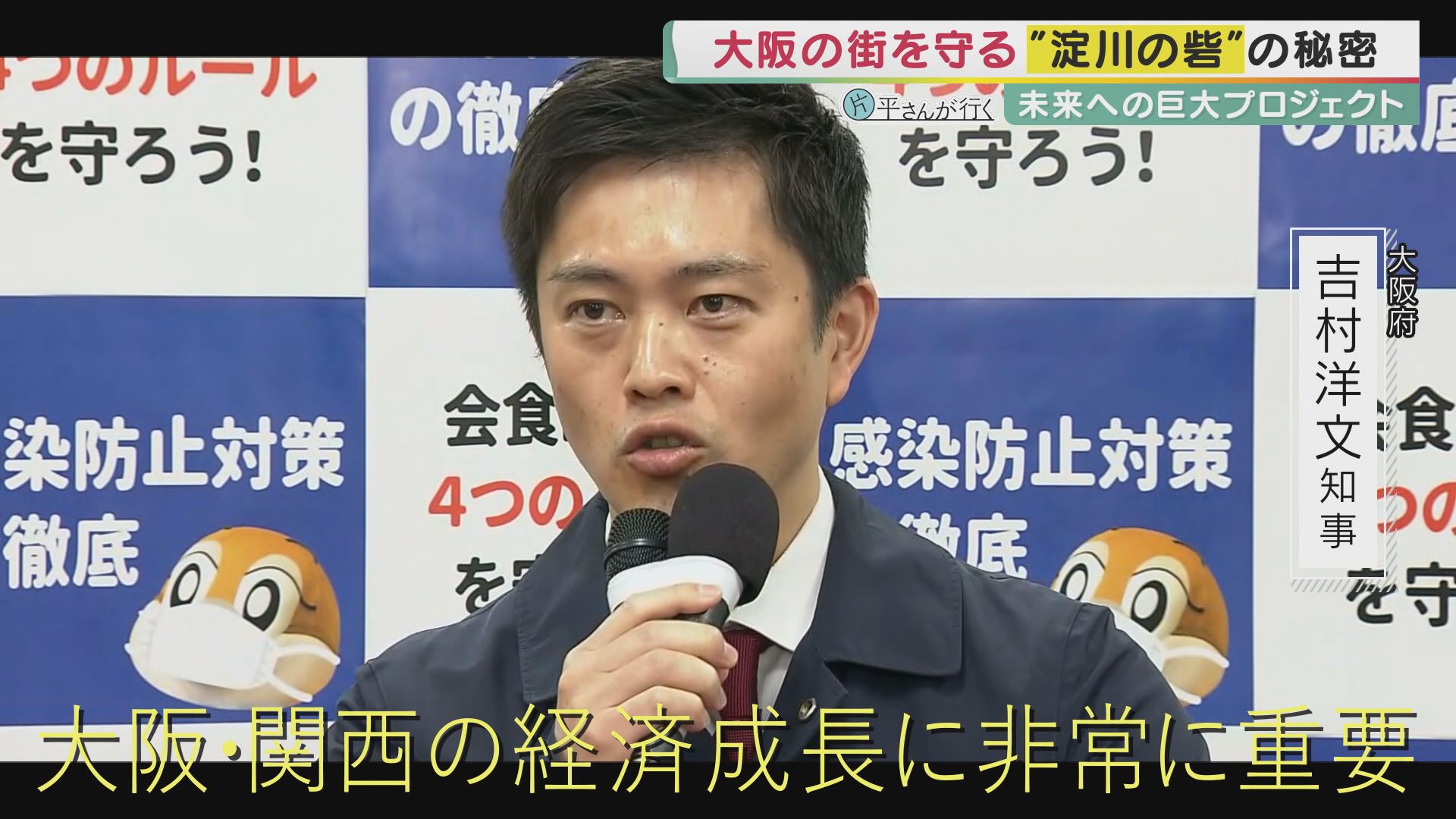

この“最後の砦”に新しい役割を与えるビッグプロジェクトが、ことし1月に始まりました。大阪府の吉村知事も期待を口にします。

【大阪府・吉村知事】

「大阪のベイエリアと京都を繋ぐ、淀川で繋ぐ大阪・関西の経済成長に重要だと思う」

災害対策だけに留まらず、経済の発展へー

その最前線の現場へ片平さんが行きました。

大阪の未来を大きく変える巨大プロジェクト。人知れず活躍する淀川“最後の砦”の謎に迫ります。

【片平さん】

「きょうは淀川の調査ということで、船に乗って調査させていただくんです。船での調査はなかなかしたことがないのですごく楽しみです。昨日の晩は早く眠れたんですが、夜中に目が覚めるくらいすごい楽しみです」

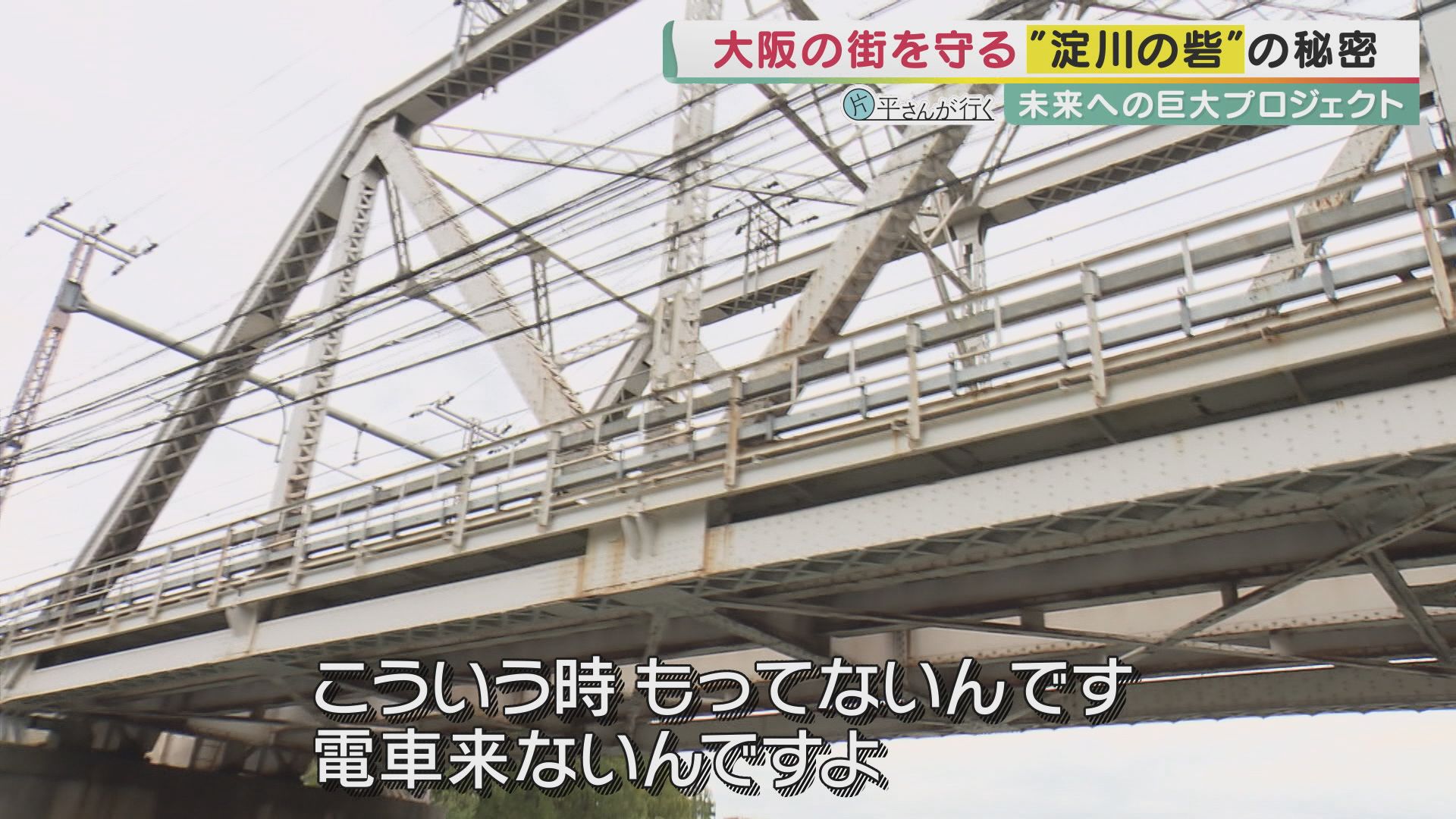

大阪・天満橋から大川をさかのぼって、淀川を目指します。

【片平さん】

「あ、見えた大阪城。船から見える大阪城と違いますね。環状線です。すごい、すごい。線路の下から見えますよ。こういう時、もってないんですよね、電車来ないんですよ。あ、電車が来た。あと、30秒遅かったら…めちゃ楽しいですね」

■40年前に造られた「淀川大堰」 水害を防ぎ「市民の水」も守る

淀川に到着し、見えてきた巨大施設。ここが今回の目的地です。

【片平さん】

「見えてきました、あれが淀川大堰です。川自体めちゃめちゃでかいのに端から端まであってドーンとぐっと迫ってくる印象も受けますね」

全長約700メートルの「淀川大堰」。およそ40年前に造られたこの施設には、大阪の街を守る重要な役目があります。

–Q:この施設の役割を教えてもらえますか?

【国交省淀川河川事務所 岡本陽一さん】

「淀川大堰、堰という名前がついているので、せき止めた水を大堰から上流の生活用水とか工業用水、取水できるようにせき止めている」

水をせき止めて水位を維持する以外にも、大阪湾から満潮の際にさかのぼる海水の流入を防ぐ役割も果たしていて、市民の生活に欠かせない「水」を守っています。せき止められた水は、大川に流れ込むようになっています。

それだけではなく…

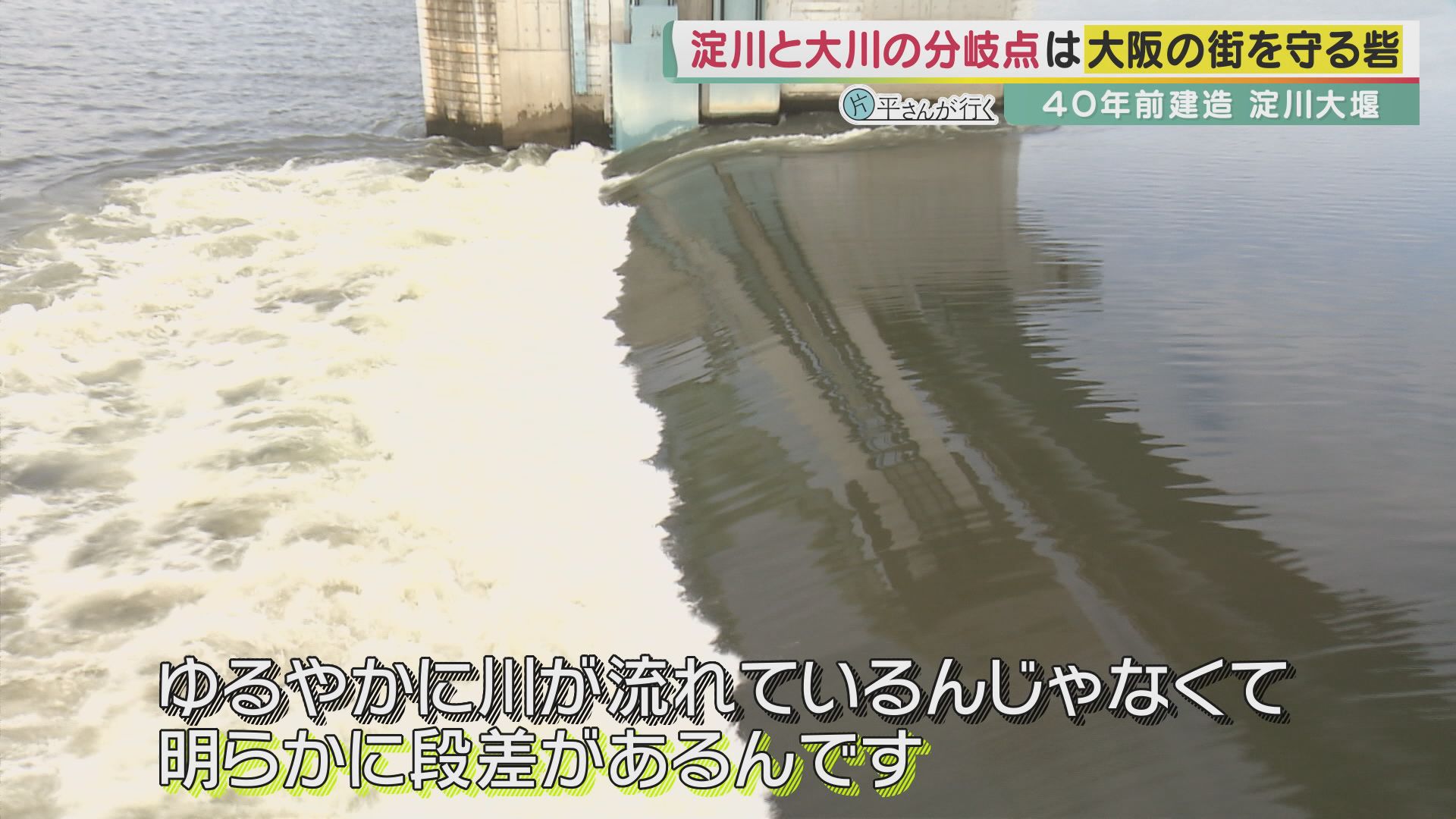

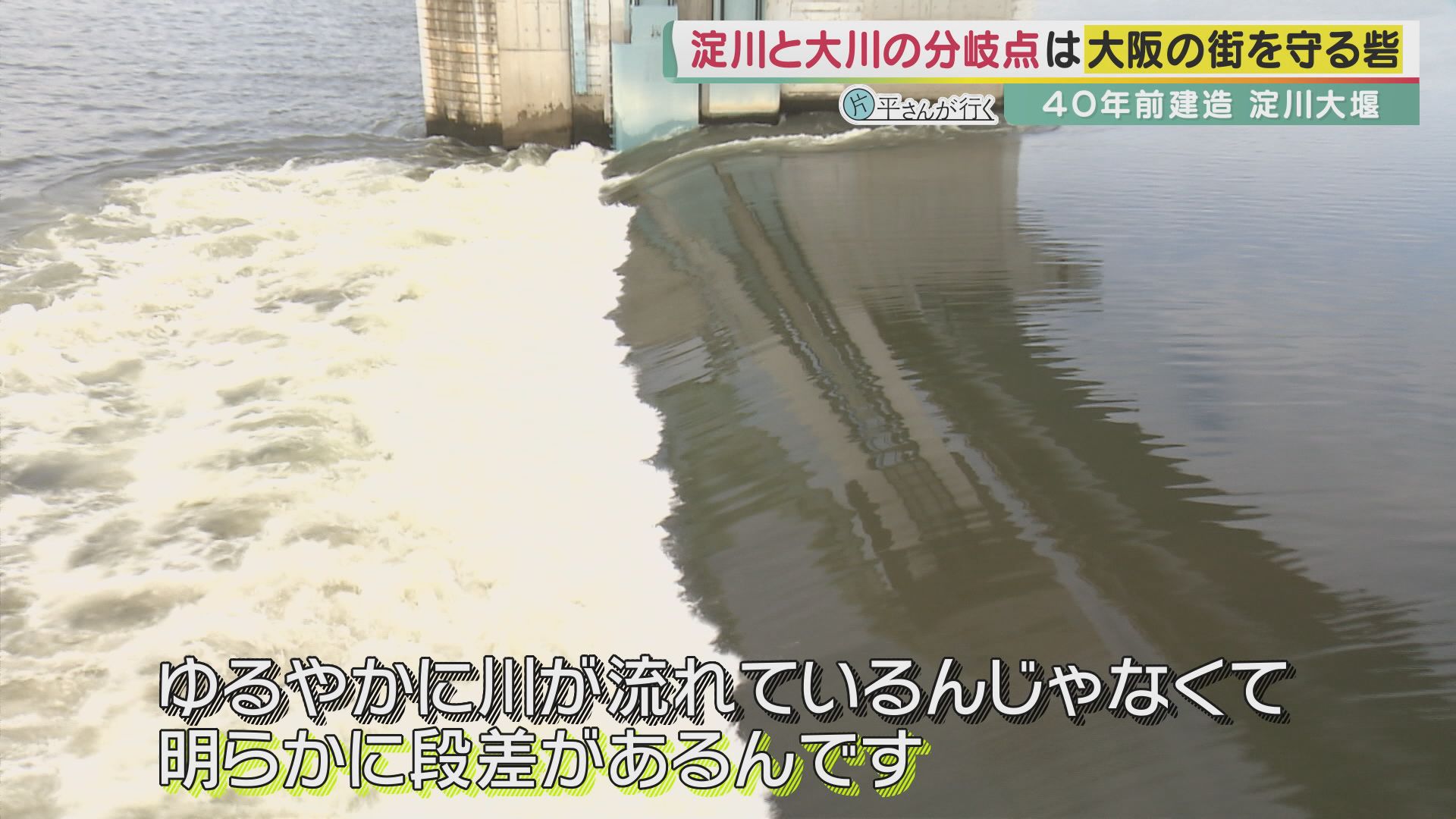

【片平さん】

「よく分かりますね。すごい、すごい。ゆるやかに川が流れているのではなくて、明らかに段差があるんです」

淀川大堰の一部は開放されることもありますが、その時でも逆流しないよう上流と下流で水位に差がつけられているのです。

■人知れず活躍! 日本一の巨大ポンプが街の浸水を防ぐ

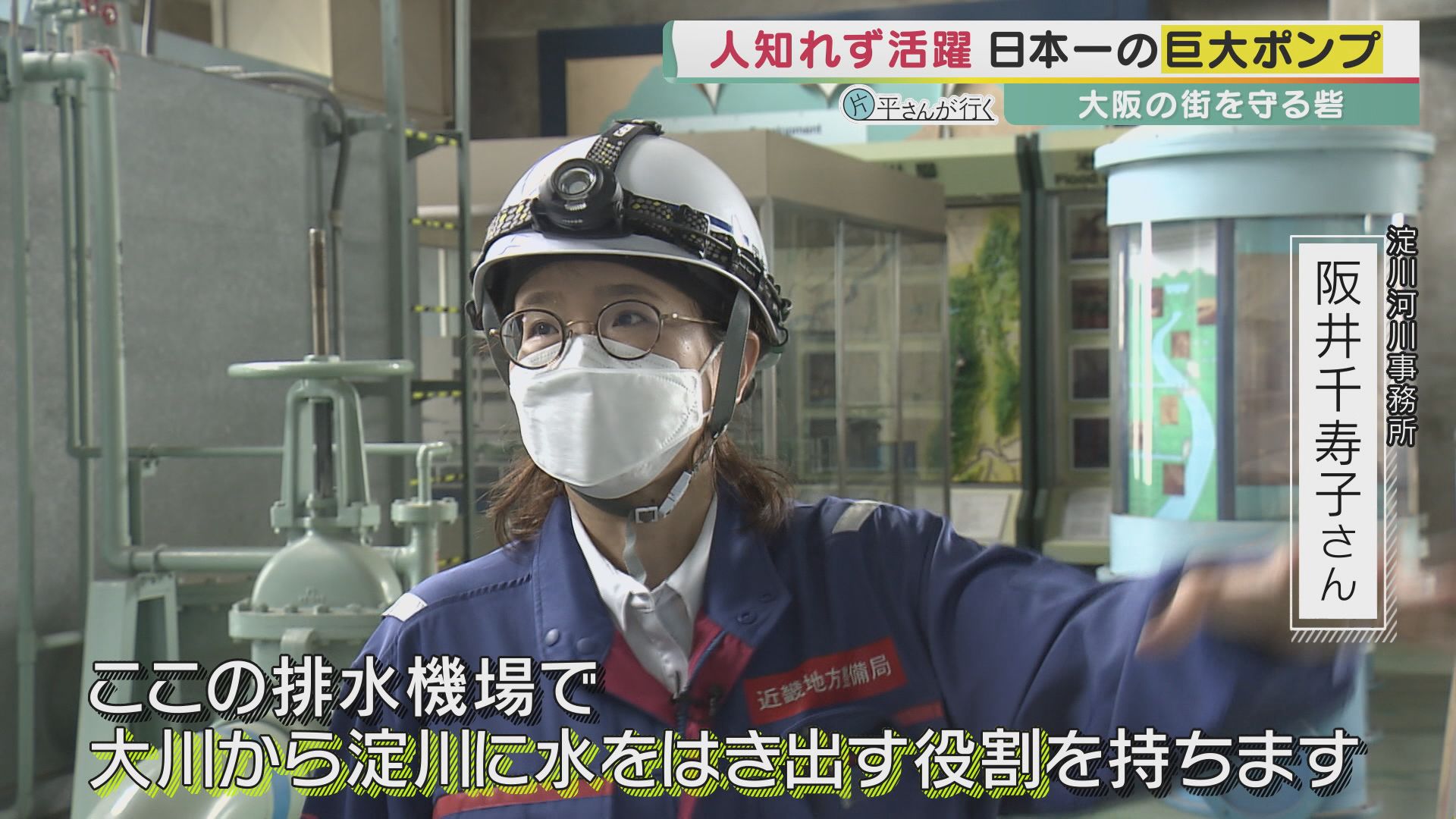

さらに、ここは大阪市民の命を守る役割も担っています。それがこちらの施設、内部に潜入すると…

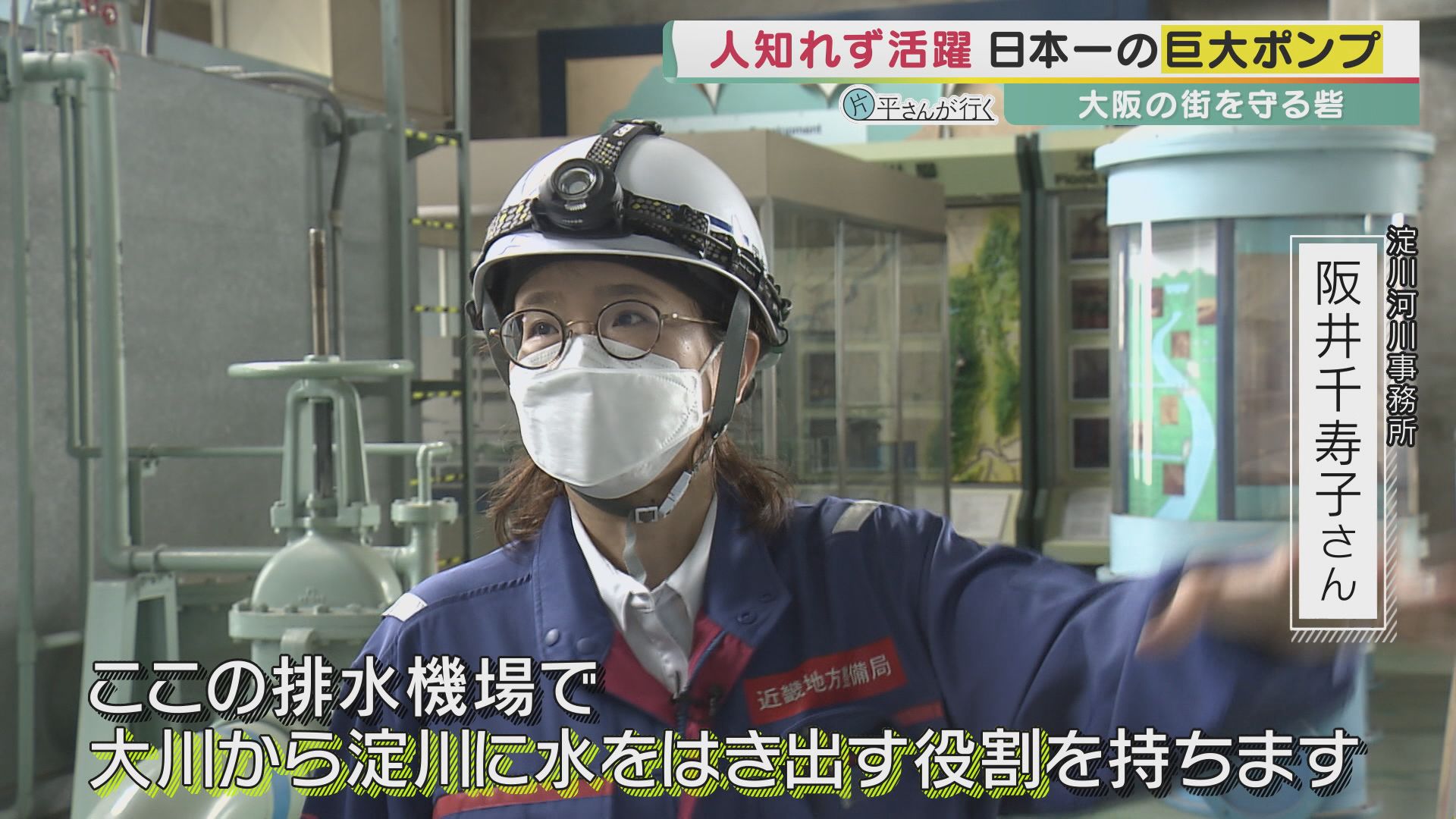

【国交省淀川河川事務所 阪井千寿子さん】

「ここの排水機場で、大川から淀川に水を吐き出す役割を持ちます。小学校の25メートルプールに換算すると、1.6秒ちょっとであっという間に満杯になる」

【片平さん】

「1秒ちょっとで、すごいな」

【国交省淀川河川事務所 阪井千寿子さん】

「日本一の規模の排水機場になっております」

日本一の能力を持ちながら、実はほとんど稼働することがない巨大ポンプ。それでもこれが欠かせないのは…

記憶に新しい4年前の台風21号。大阪を直撃し、暴風が吹き荒れました。多くの雨が降ると同時に、高潮が淀川を逆流。大阪市内の川にも尋常ではない量の水が流れ込みました。

この時、大川から甲子園球場7杯分もの水を吸い上げて、淀川大堰の下流に放出。大阪中心部の浸水被害を防ぎました。こうした非常事態に大阪の街を守る、いわば“最後の砦”なのです。

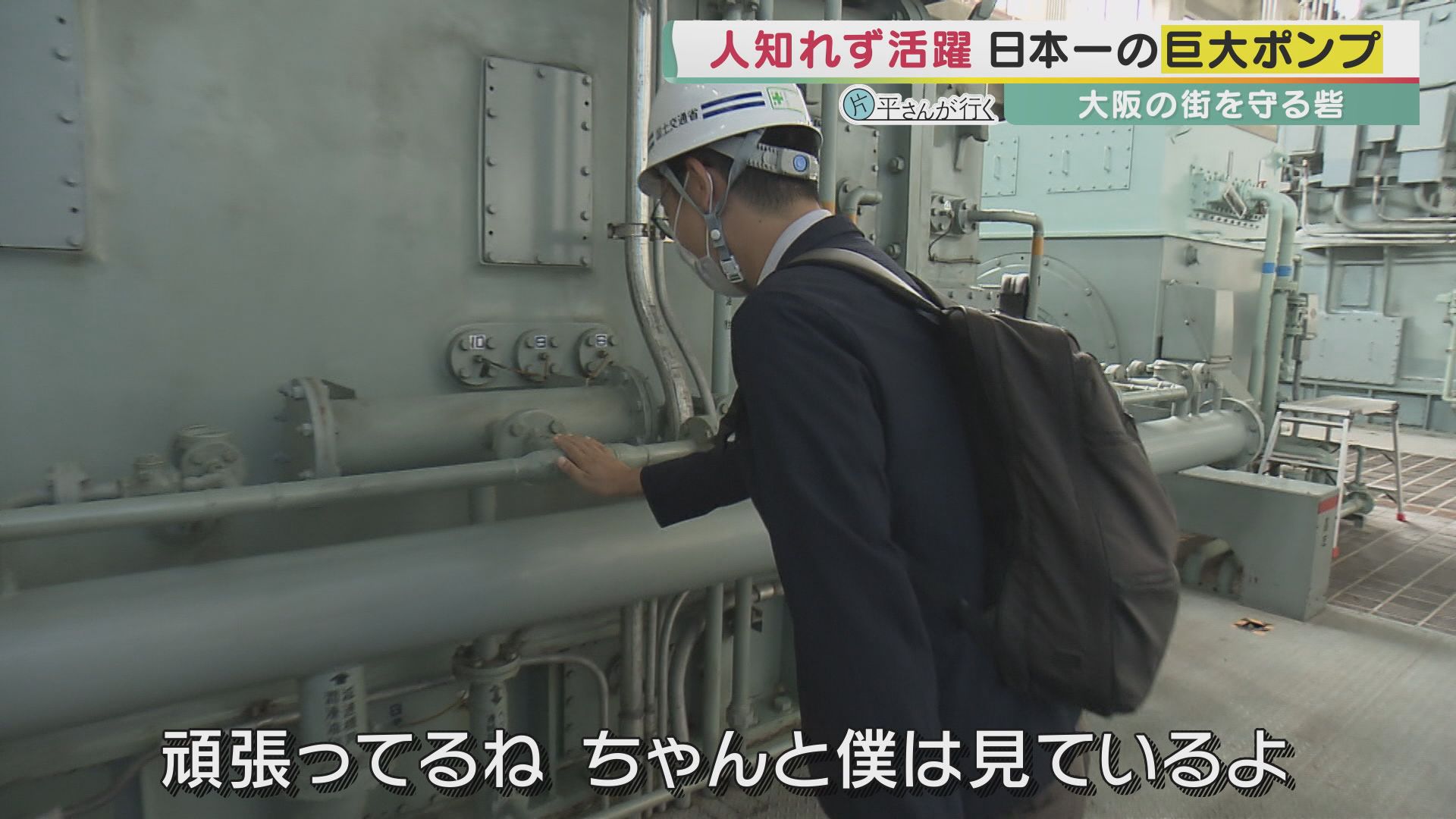

【片平さん】

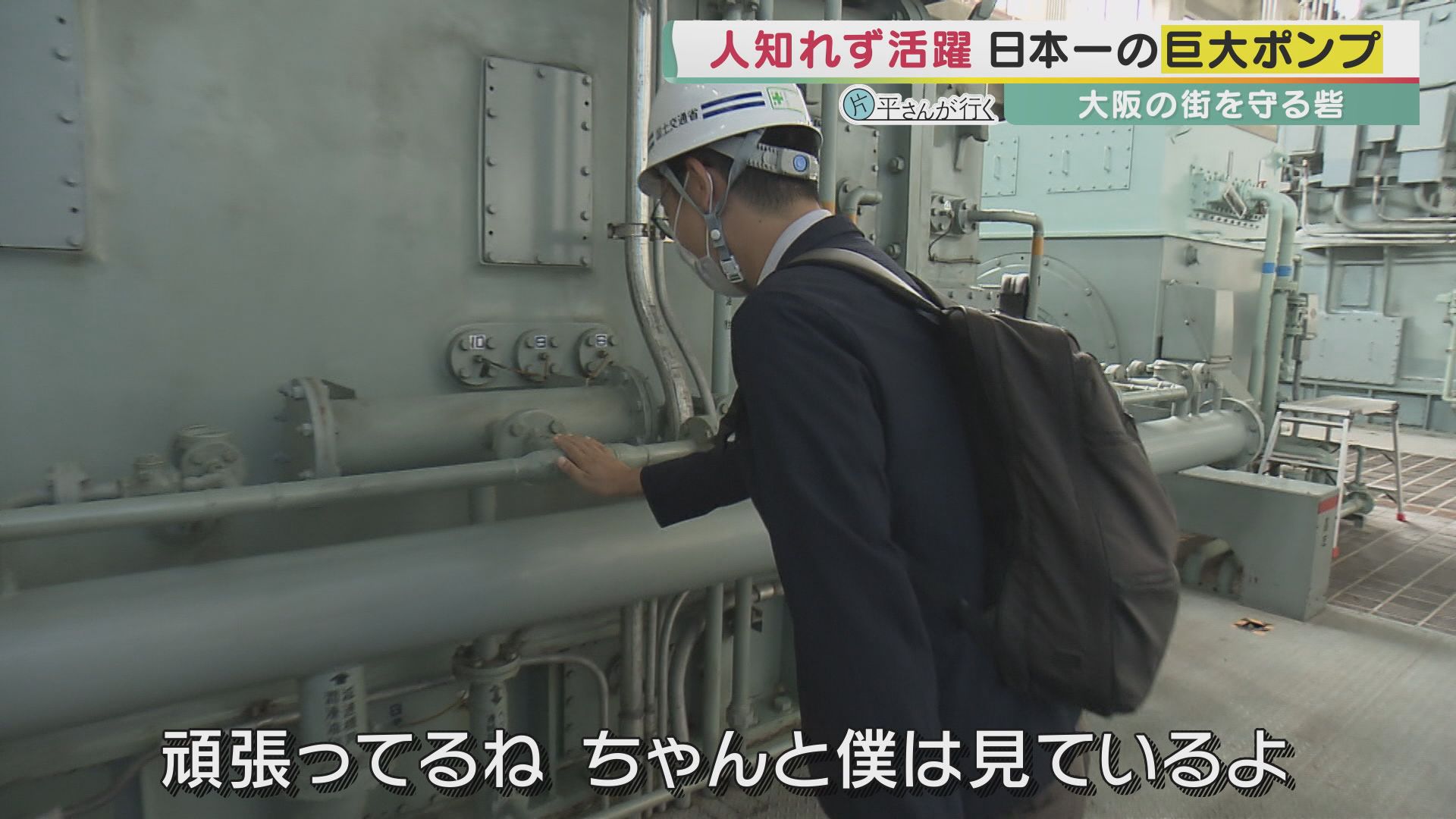

「皆さん知っていましたか?メカニカルなものが人知れず頑張っている姿はなでてみたくなります」

【国交省淀川河川事務所 阪井千寿子さん】

「ぜひなでてください」

片平さん、ポンプに「頑張っているね。僕はちゃんと見ているよ。大阪をこの子たちが守ってくれています」と話しかけながらなでます。

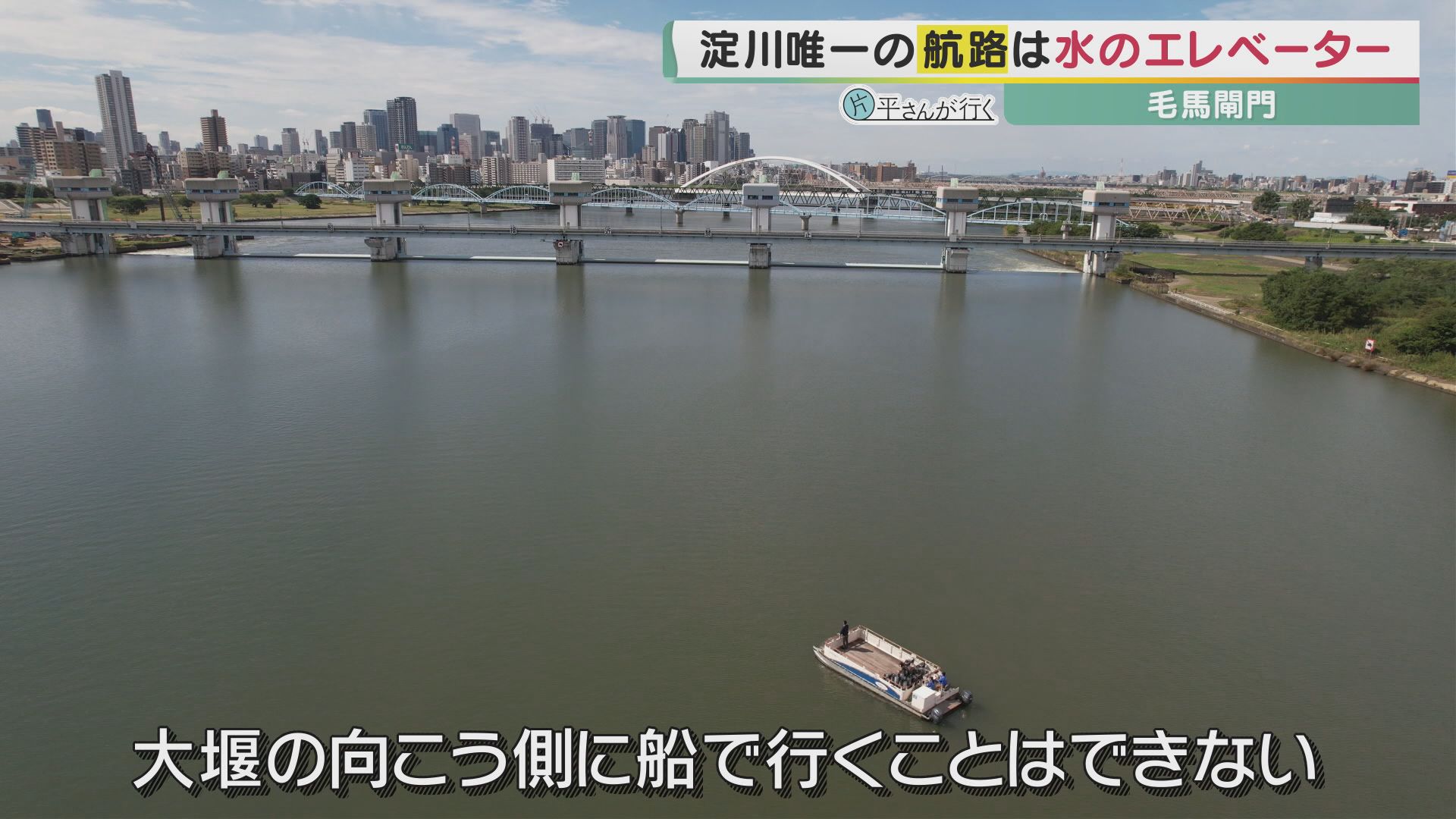

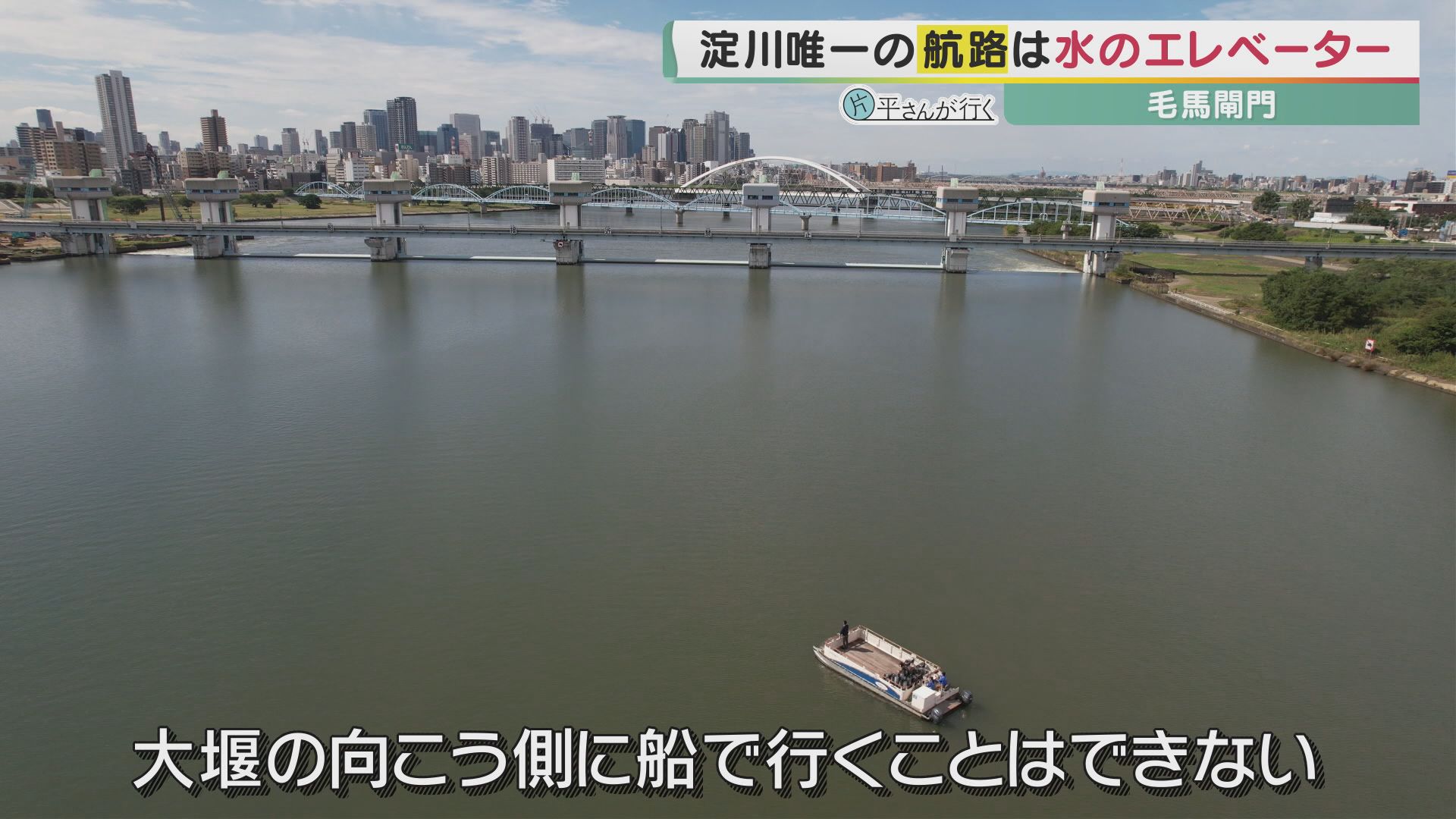

人知れず大阪の街を守り続けてきた淀川大堰と巨大ポンプ。ただ、大堰を船で通り抜けることはできません。

■かっては船の往来が盛んだった淀川 恩恵と水害の歴史

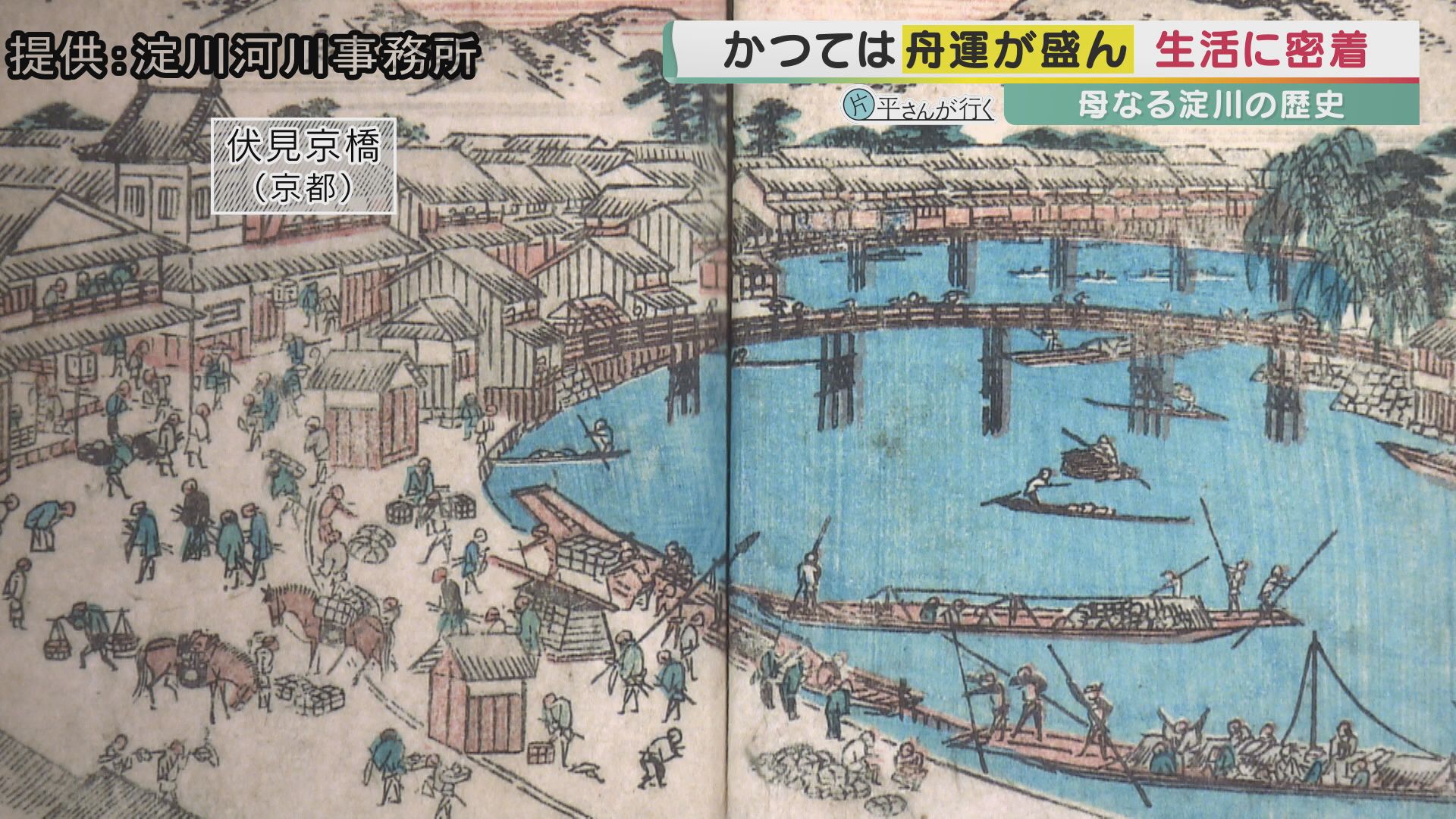

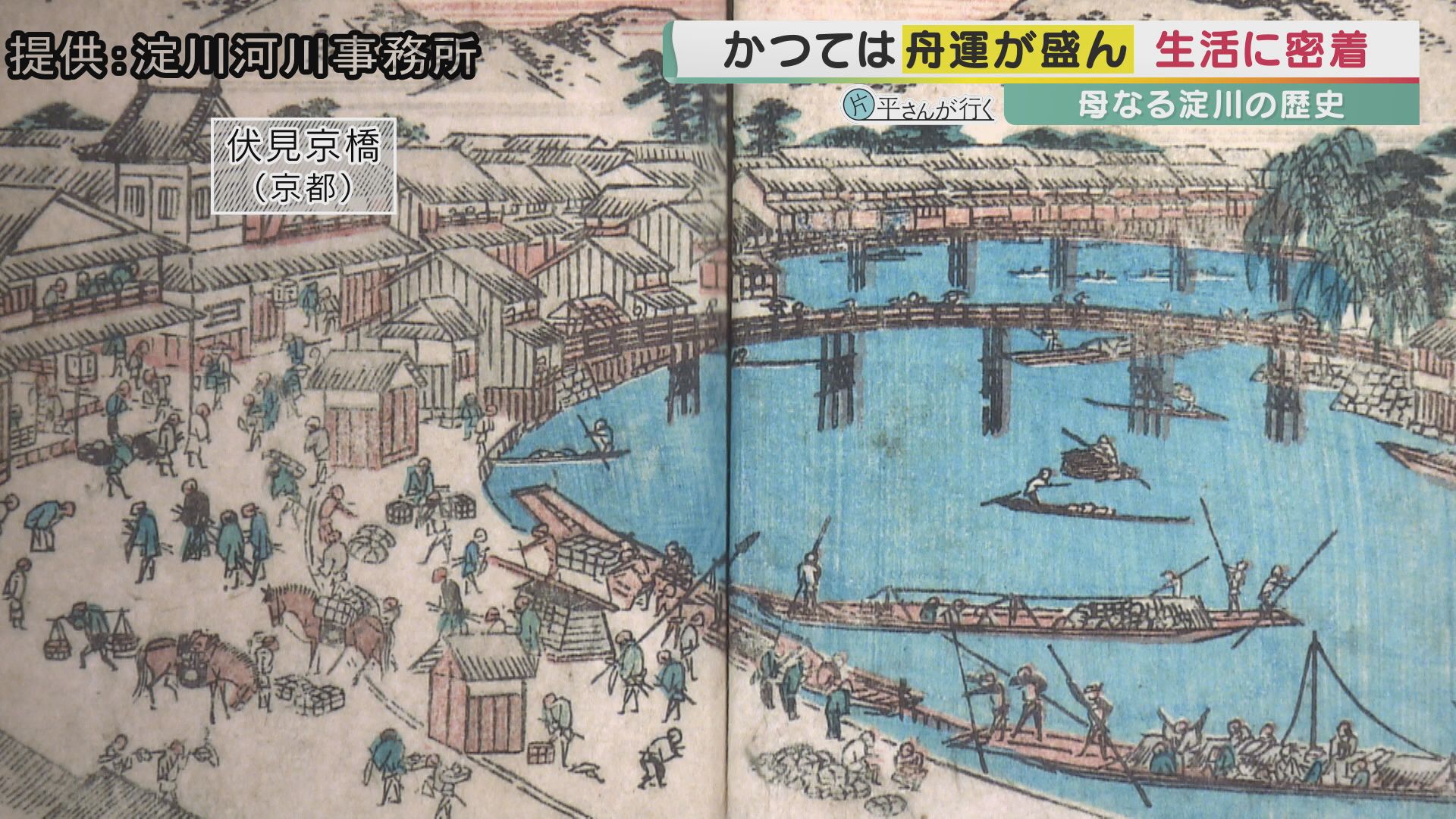

かつては、上流の京都から大阪湾の河口まで、船の往来が盛んでした。江戸時代、船は人や物を運ぶ物流の中心。流域には宿場町が栄え、淀川は人々の生活に密接に関わっていたのです。

一方で、度重なる水害にも悩まされてきました。昔の淀川は川幅が狭い上、曲がりくねっていたのが原因です。

明治時代になり、日本初の本格的な治水工事で川幅が広げられ、真っすぐ大阪湾に流し込めるように改修されました。これが今の淀川の原型なのです。

そして、今―

【片平さん】

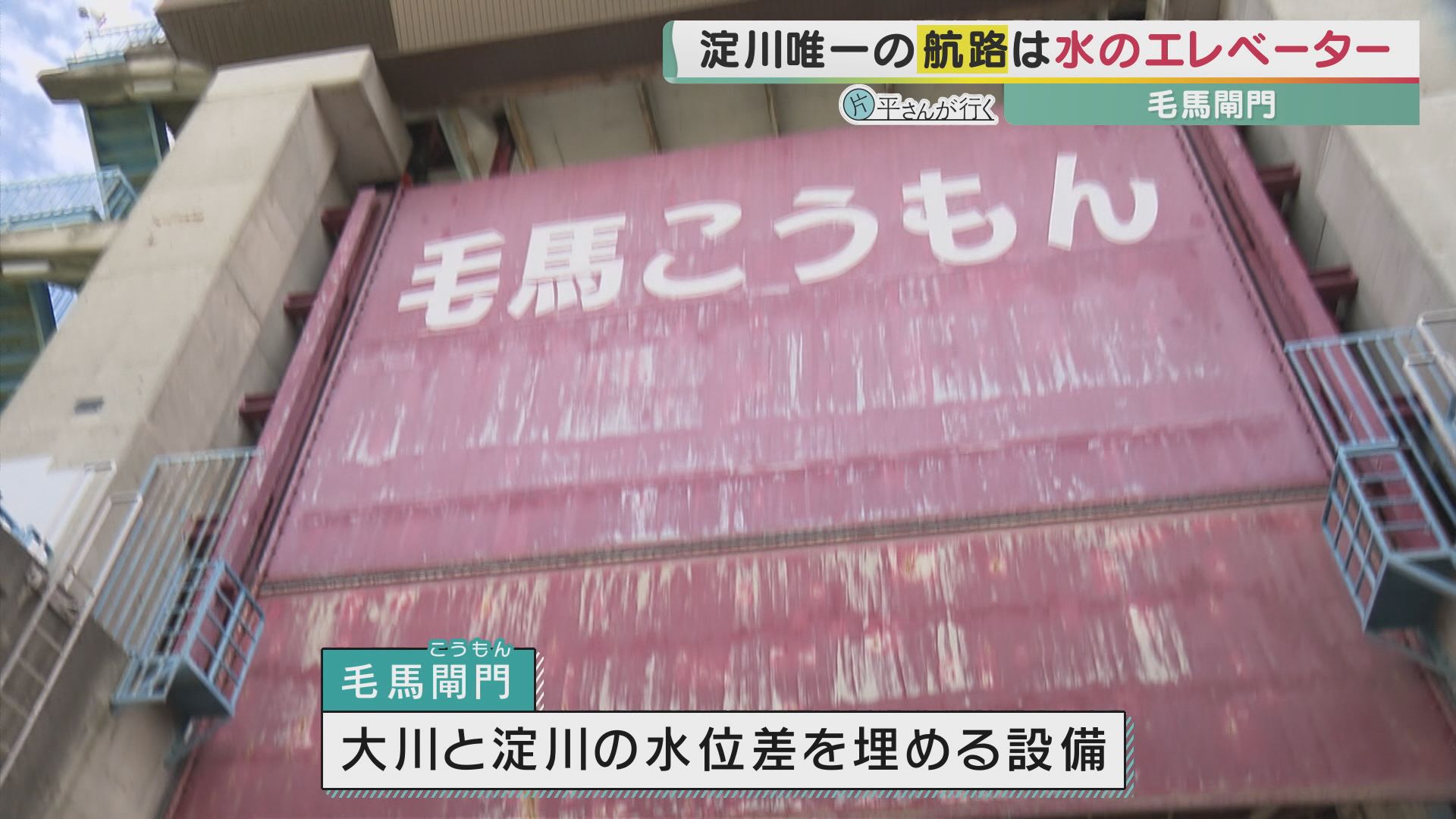

「この大堰の向こう側に船で行くことはできません。でも左側に毛馬閘門があり、毛馬閘門を通ることで大川に行くことはできます」

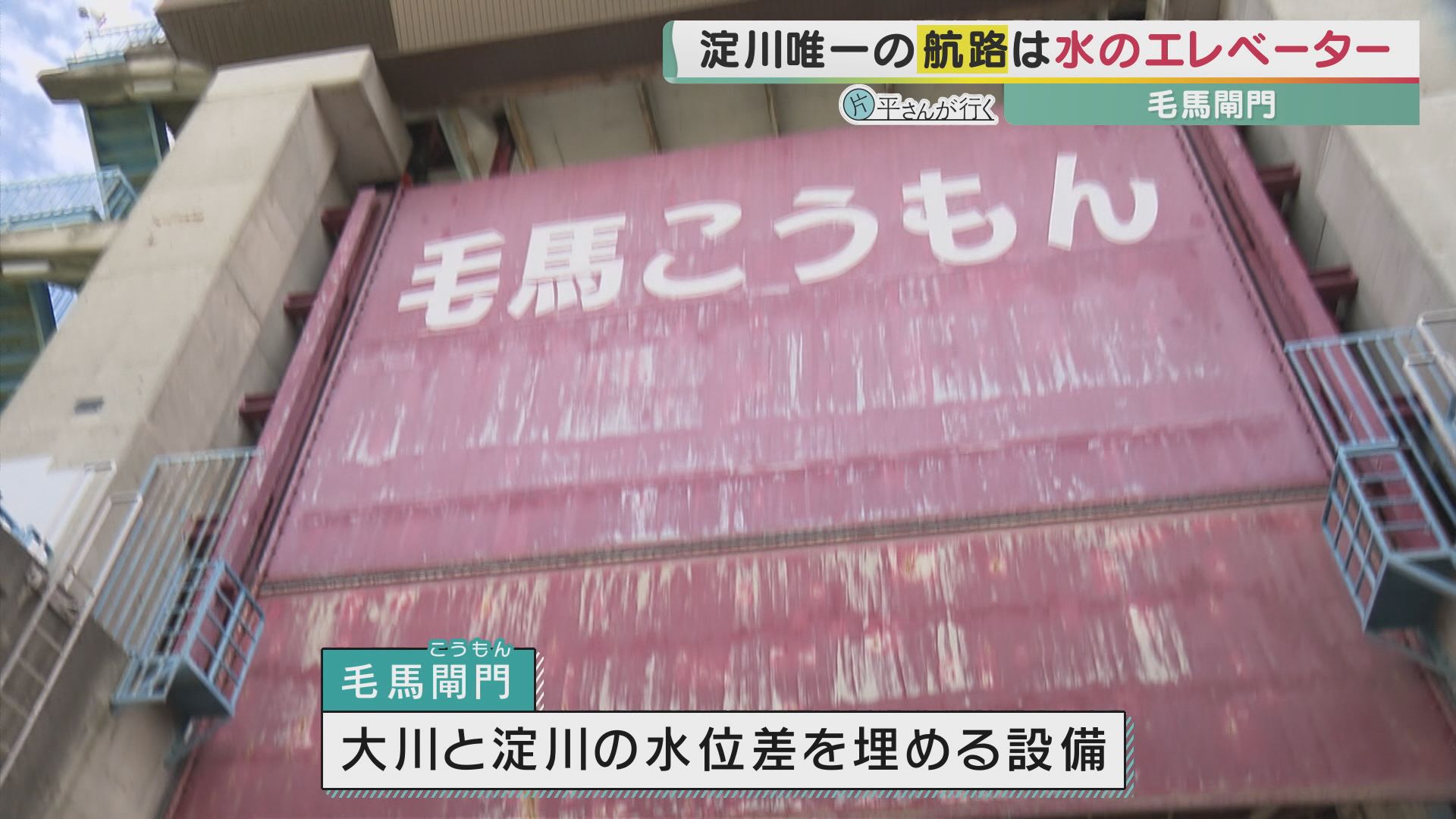

現在、淀川から船が通れるのは大川に設けられた「閘門」という設備。大川と淀川にも水位差があり、その差を埋めるのが「閘門」なんです。

船が中に入ると…ゲートが閉まり、そして…

【片平さん】

「すぐに水位が下がってきましたね。ものの2分くらいしかたっていないんですけど、“水のエレベーター”です」

船がやってくると…仕切られた部分の水位を大川の水位に調整。エレベーターのような仕組みで、水位の差があっても、船が行き来できるようにするのです。

■再び船で行き来できる川へ ポイントは「水のエレベーター」 淀川の未来を描くプロジェクト

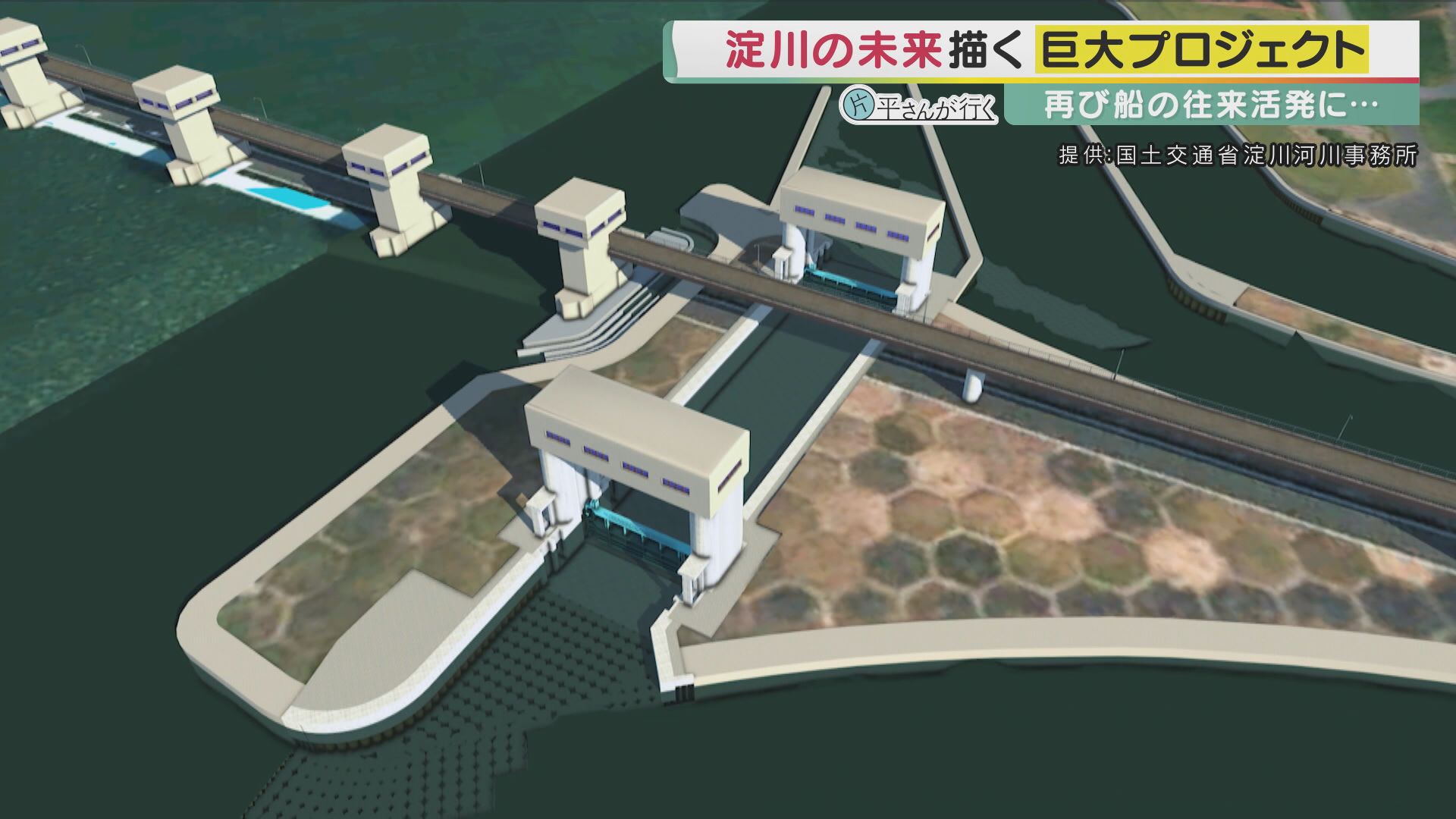

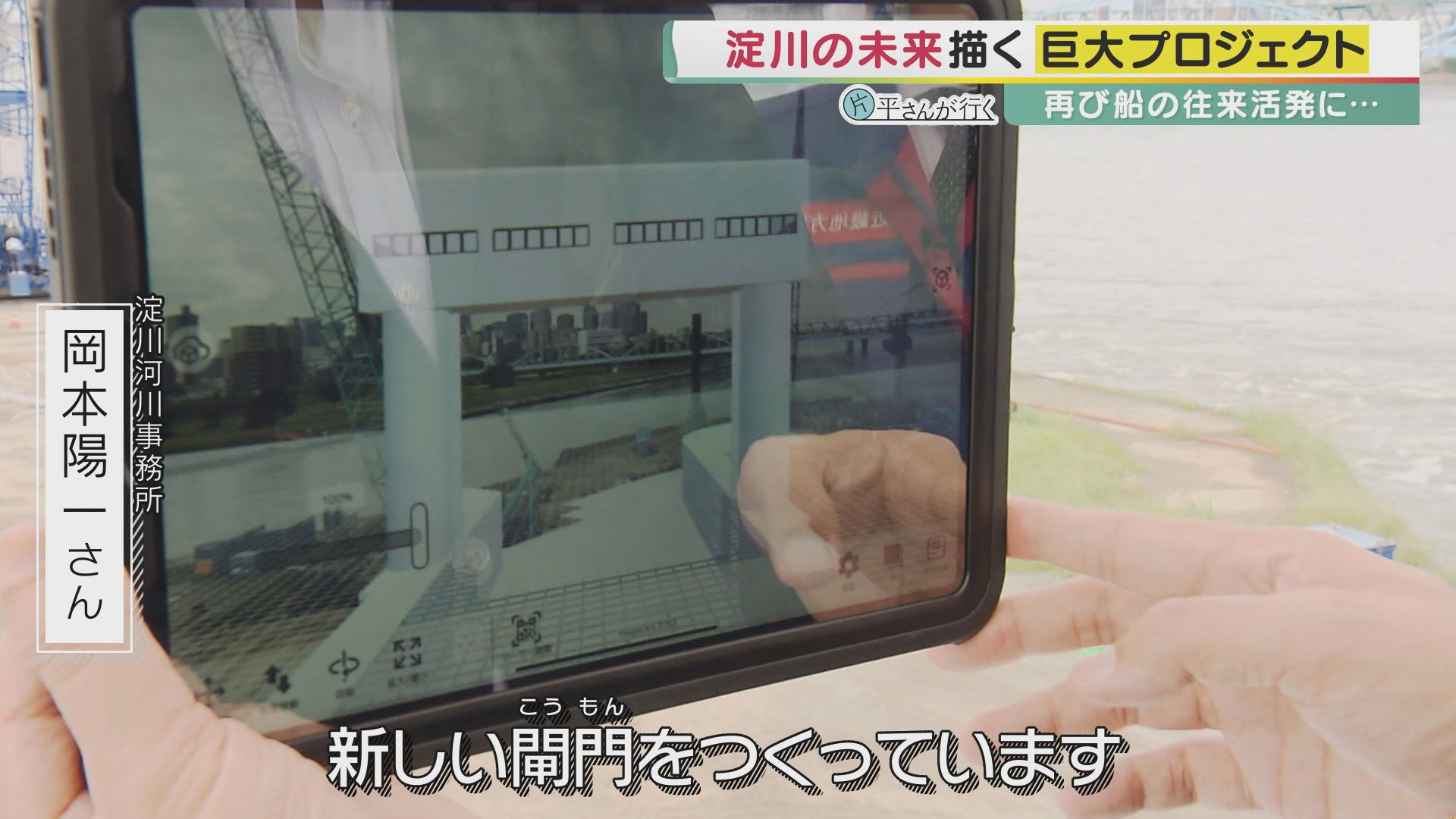

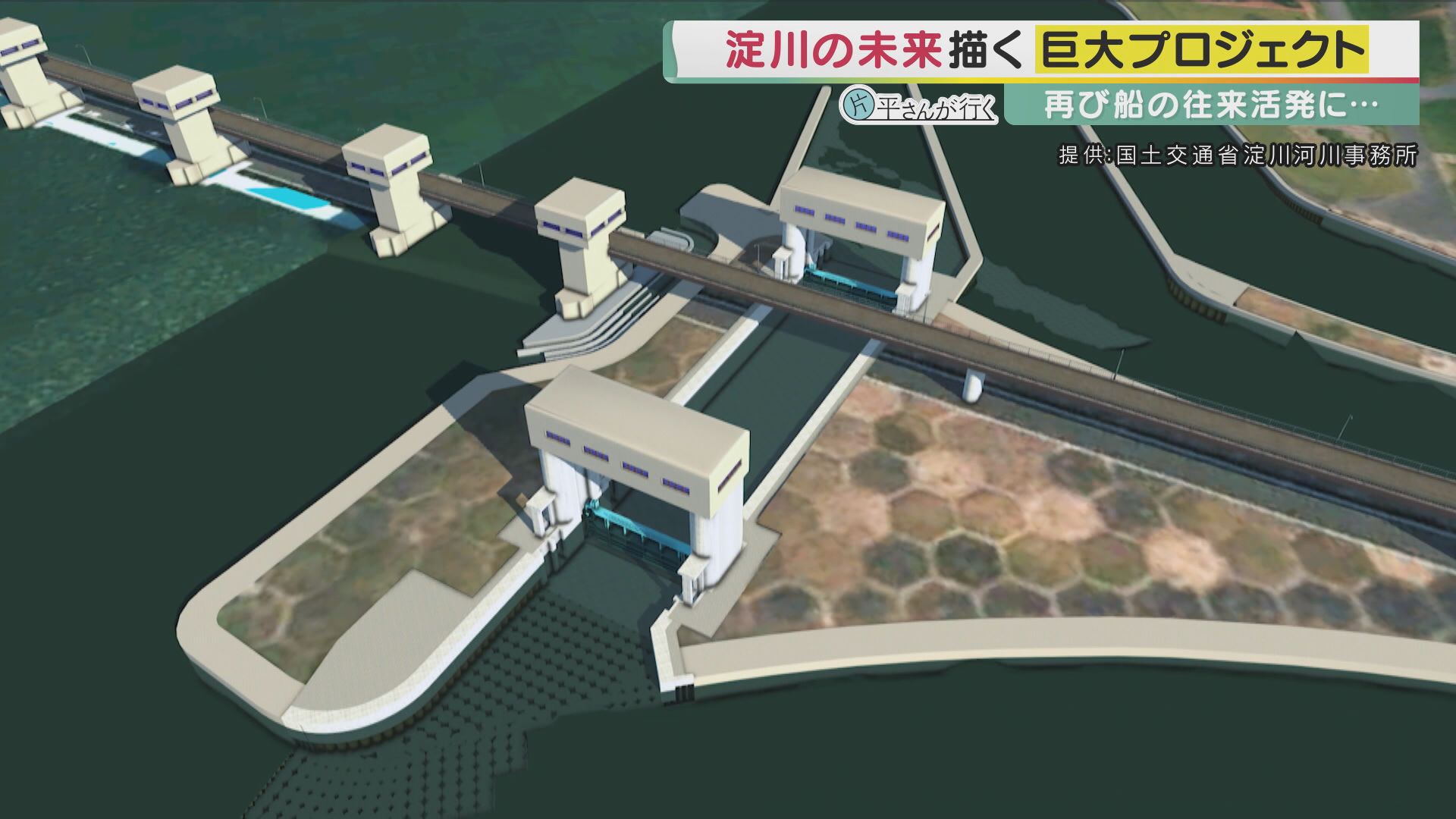

そして、淀川大堰ではビッグプロジェクトがことしから始まっています。

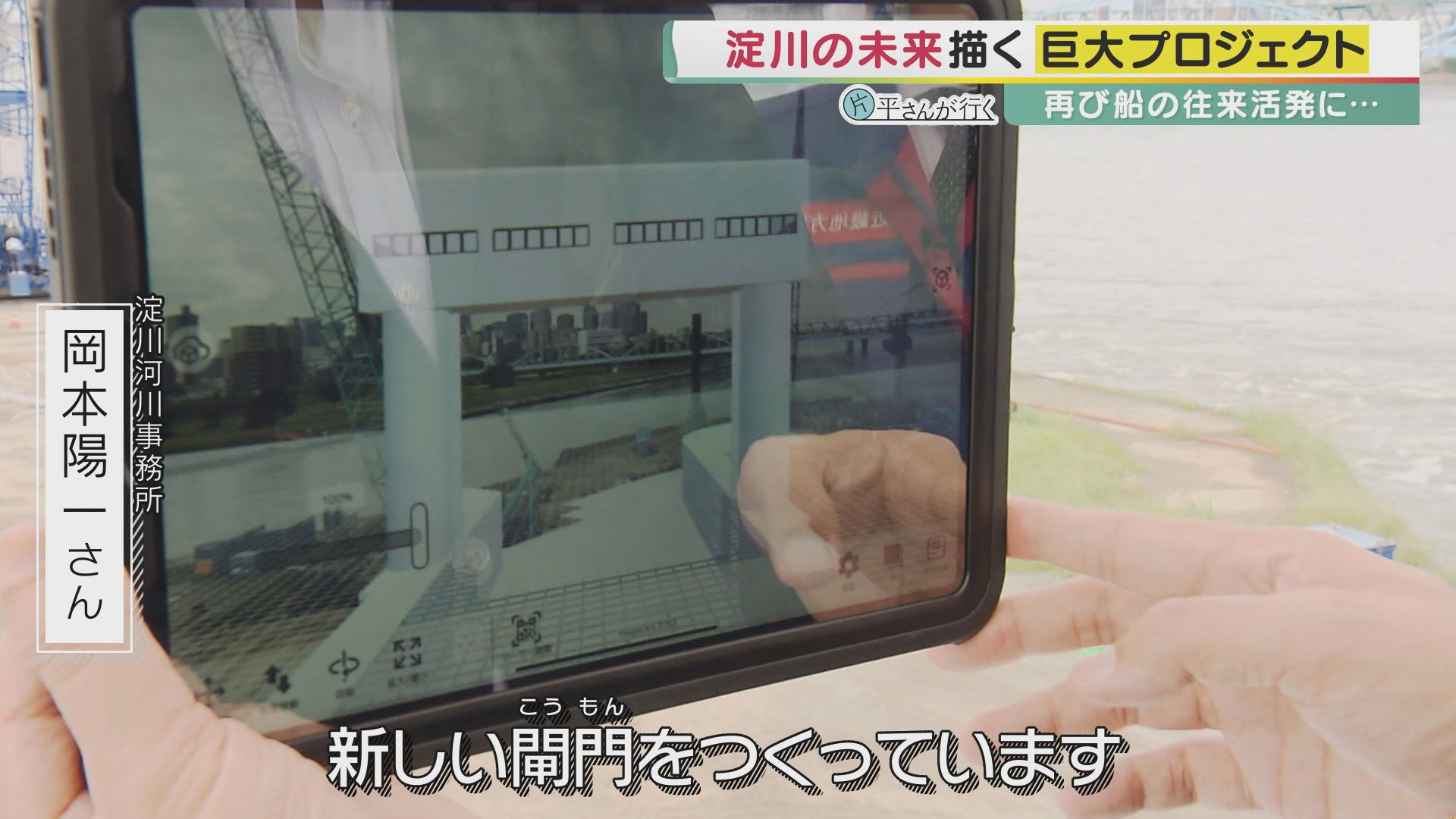

片平さん、淀川大堰での工事現場でiPadをかざしています。

【片平さん】

「あ、すごいですね!実際の工事現場に物が重ねられていますね」

【国交省淀川河川事務所 岡本陽一さん】

「ここで新しい閘門を作っています。淀川の河口から京都まで船を行き来させることができる施設になります」

淀川大堰ができてから40年。船で通り抜けることができるようにする大きな変化です。

大阪・関西万博に間に合うよう、完成は2025年の予定。災害時に人や物資を輸送するなど防災面での活用が主な狙いですが、観光面への期待も高まっています。

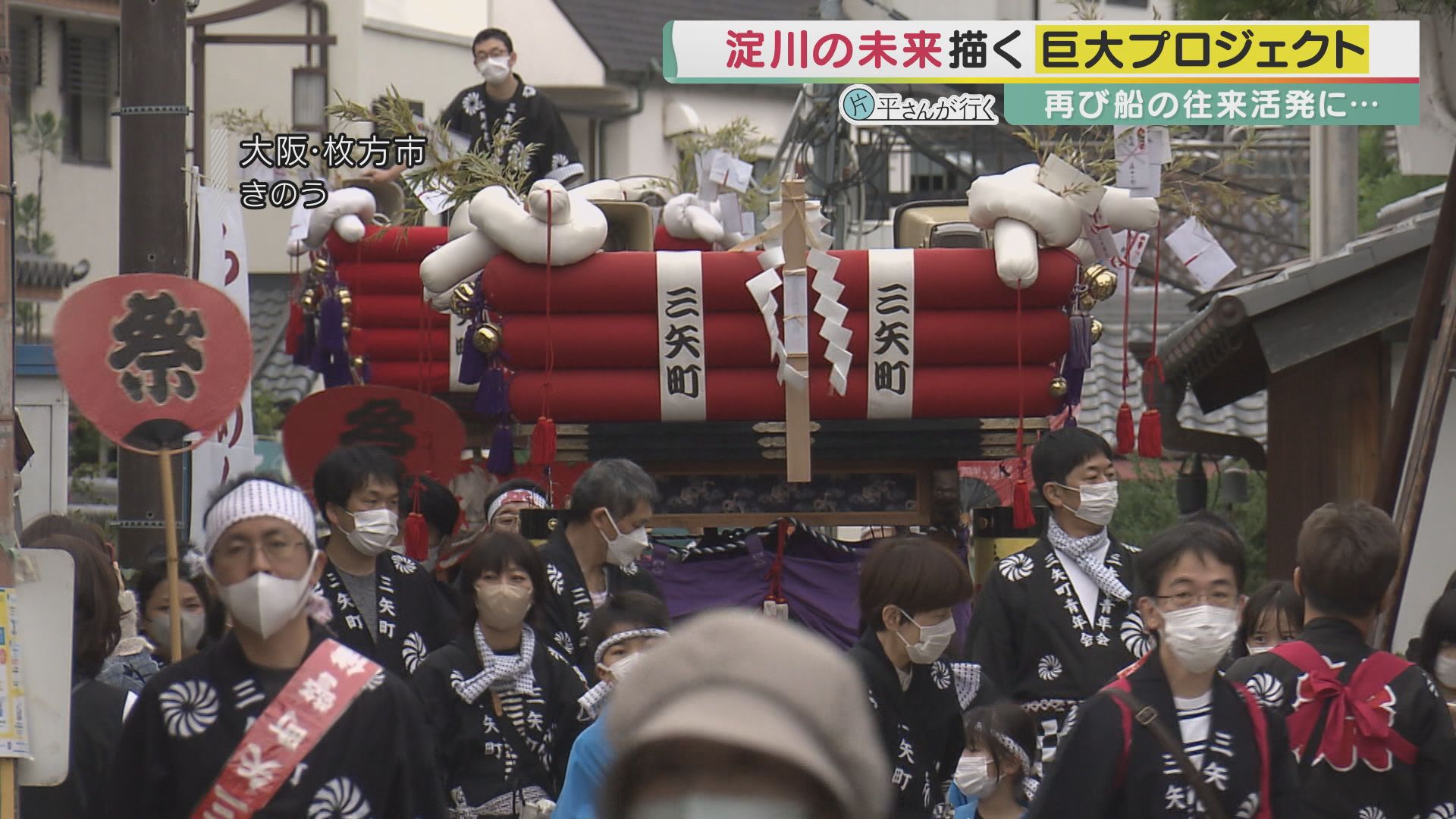

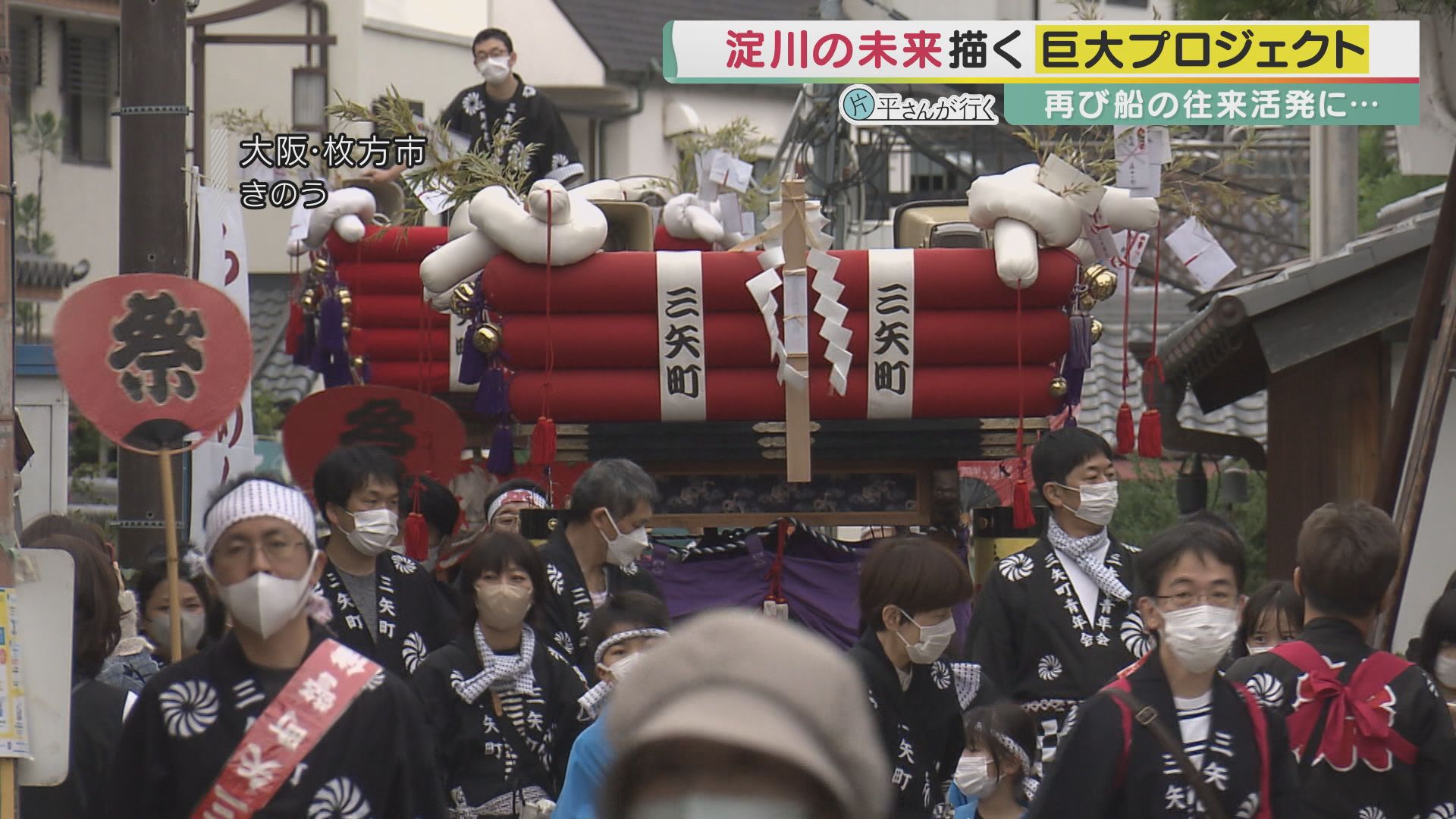

かつて、淀川を通る船が立ち寄り、栄えた枚方市。東海道の宿場町としての名残を生かして、月に1度、出店が並びます。

【店の店主】

「これが代々と伝わる枚方名物、くらわんか餅です」

そこで売られる名物、「くらわんか餅」はまさに淀川の水運から生まれました。

江戸時代、通りかかる船に小舟で“餅を食べないか”と売るようになったのが、起源と伝えられています。

船の往来が再び盛んになれば、新たな名物が誕生することも期待できそうです。

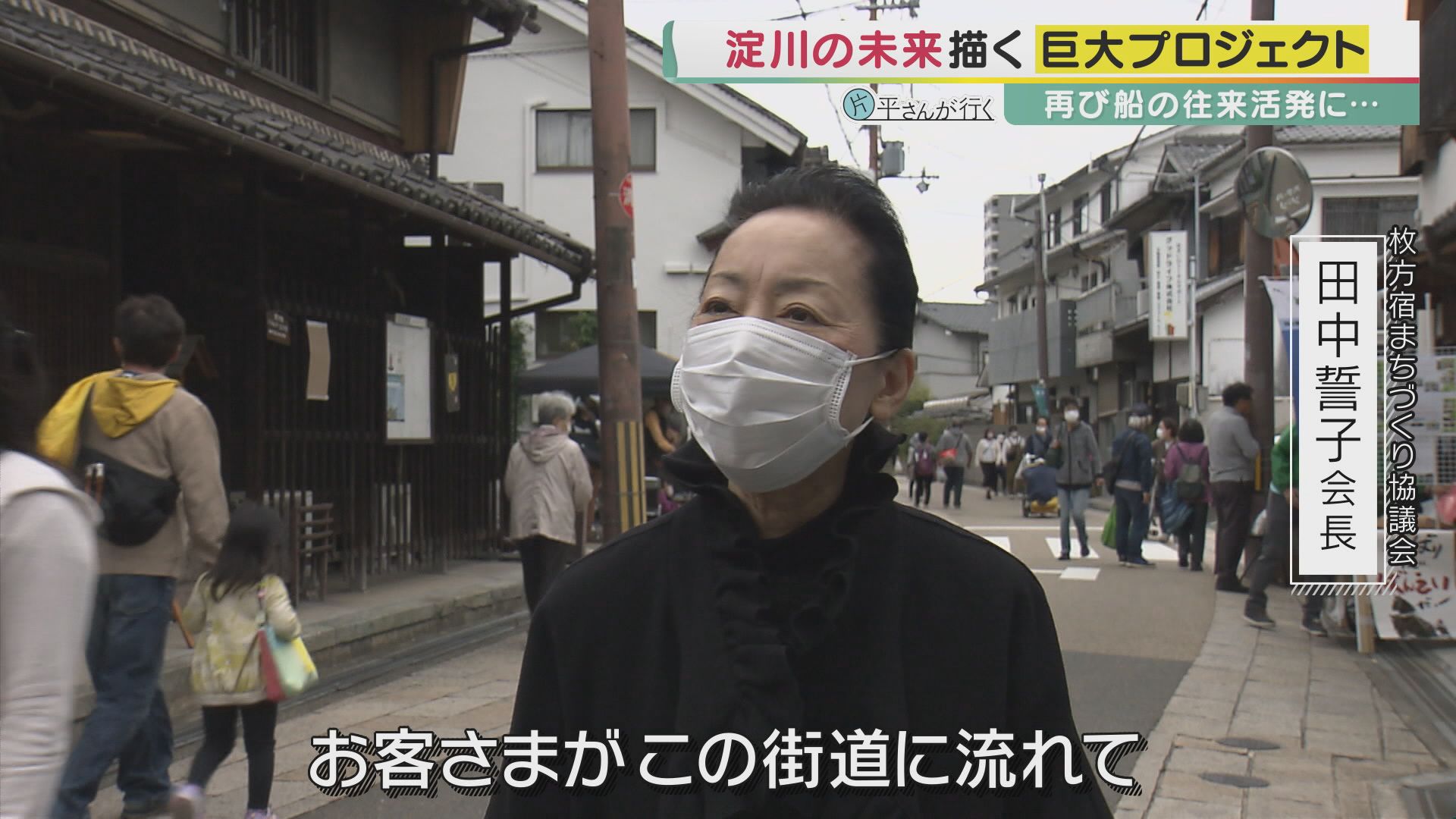

【枚方宿地区まちづくり協議会 田中誓子会長】

「お客さまがこの街に流れて、自分たちの宿場町を活気ある宿場町に戻したい」

街を守り、そして発展させていくー。生まれ変わる“淀川の砦”がこれからも大阪を支えていきます。

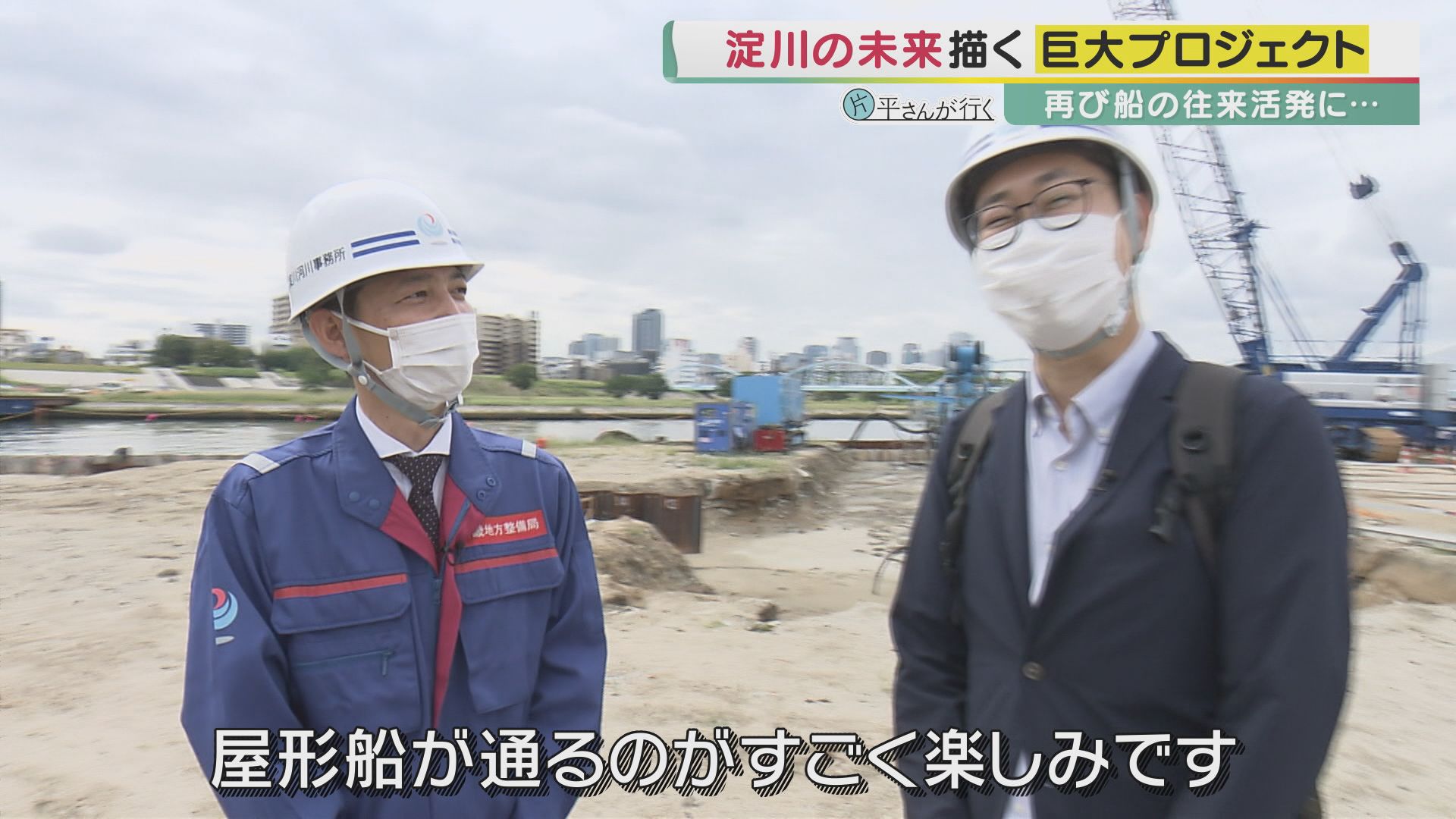

【国交省淀川河川事務所 岡本陽一さん】

「水都大阪とよばれる大阪の未来が変わると思います。2025年大阪・関西万博が開催され国内外から多くの観光客が大阪・京都に訪れることが予想されています。魅力ある淀川にしたいと思います」

【片平さん】

「屋形船が通るのが楽しみです。ぜひコロナが落ち着いたら一緒に行きましょう」

水都・大阪を守る最後の砦「淀川大堰」。動き出した巨大プロジェクト。船の往来が活発になることで、防災そしてこれからの経済に期待が膨らみます。

(2022年10月10日放送)