「幻の酒米」で伏見の農家と酒蔵が造る「三口目からおいしさ感じるいい酒」【大東駿介てくてく学】01月11日 10:00

俳優の大東駿介さんが、関西の街を歩きながら魅力を学ぶ「発見!てくてく学」。

今回訪れたのは、京都「伏見」。かつて豊臣秀吉が伏見城を築いたことで城下町として栄え、坂本龍馬など幕末の志士が活躍した場所でもあります。

また全国的に有名な酒どころで、月桂冠や黄桜などの大手酒造メーカーをはじめ、多くの酒蔵が集まっています。

■「酒造り」のために電車が高架に…

伏見大手筋商店街の入口ギリギリのところを横切っているのは京阪電車。

そのすぐそばには近鉄電車も走っていて、近鉄だけはなぜか高架橋になっています。近鉄の「桃山御陵前駅」の鉄道高架橋は京都では初めて造られたものだそうです。

1928年(昭和3年)に開業した、近鉄京都線の前身「奈良電鉄」は、もともと陸軍の施設の横を通る線路を計画していましたが、陸軍が難色を示したため、地下鉄にすることになりました。

ところが地下鉄工事を知った伏見酒造組合は「このままでは地下水に深刻な影響が出る」と猛反対。酒造りに欠かせない伏見の名水を守るため、大蔵省や鉄道省にも働きかけた結果、高架式での通過が認められることになったのです。

古くから伏見に流れる地下水は「伏水(ふしみず)」と呼ばれ、江戸時代には地名も「伏水(ふしみ)」と書かれていました。伏見の名水はまろやかで鉄分が少なく、酒造りに適しているのです。

商店街にある「吟醸酒房 油長」には、伏見の全ての蔵元の日本酒が80種類以上そろっていて、酒屋には珍しい試飲カウンターもあり、店主の奥田浩二さんおすすめの一杯を飲ませてもらうことに。

月桂冠でつくられている「果月」は日本酒ですが、メロンのような甘い香がして、大東さんもびっくりしました。

■2度絶滅した「幻の酒米」で究極の酒造り

伏見は豊かな地下水に恵まれ、古くから農業が盛んな所です。江戸後期の1830年に創業したヤマダファームでは、伝統の京野菜を中心に、伏見の地下水を使って、200種類以上の野菜を育てています。また酒米も育てています。

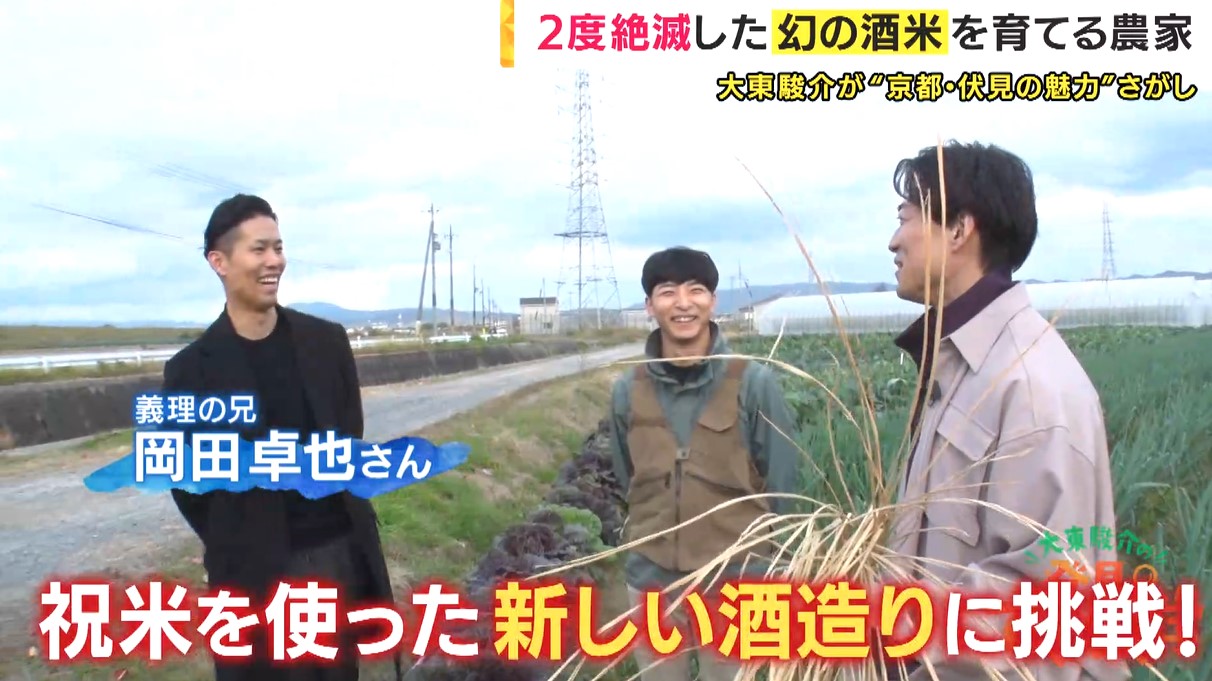

【ヤマダファーム7代目 山田耕一さん】「京都で2度絶滅した『祝(いわい)米』という品種を作っています」

祝米は、稲が長く倒れやすいうえ、実る量も少ないため「農家泣かせ」といわれている品種で、育てるのが難しく、過去に2度絶滅しているのです。1992年に復活した幻の酒米「祝米」を使って、現在は京都府内のさまざまな蔵元が酒造りをしています。

伏見最古の蔵元のひとつ「増田徳兵衛商店」とヤマダファームが手を取り合って、究極の酒造りに挑んでいます。

【増田徳兵衛商店14代目 増田徳兵衛さん】「いいお米がないと、いい麹ができない。原点が祝米のコメ作り」

そんな祝米で造られた日本酒「伏見乃」。パッケージなどのデザインはヤマダファーム・山田さんの義理の兄である岡田卓也さんがプロデュースしています。

【岡田卓也さん】「『伏見乃』という名前は、伏見の米、水、蔵、人で造っているということです」

祝米を極限まで小さく削ってまろやかでキレのある味わいを追求。職人の高度な技術と徹底した温度管理で伏見乃は造られています。

【大東駿介さん】「今回『酒造り』がユネスコの文化遺産に登録されということを、日本の皆さんにちゃんと受け止めて欲しいです。『お酒』ではなく、『酒造り』であって、そこに打ち込んでいる職人さんたちの積み重ねてきたものが伝統文化として登録されたんだと。お酒を飲む際にその思いを持っていただければ、また味わいが変わるかもしれません」

▼大東さんの“発見”の全ては、動画でじっくりお楽しみください。

https://youtu.be/mZzdCpRmTGk

(関西テレビ「newsランナー 大東駿介の発見!てくてく学」 2024年12月26日 木曜日放送)