2008年8月15日(金)

戦世(いくさゆ)を生きて~関西ウチナーンチュ・最後の証言~

受賞

坂田記念ジャーナリズム賞 第1部門

語り

豊田康雄(関西テレビ放送)

企画意図

私は壕の中で、母親に首を絞められ意識を失った。壕を出ると、両親は自決していた。私は島を出て、大阪の大正区で戦後を生きてきた。

企画意図

史上最大規模の地上戦で20万人以上の命が奪われた沖縄戦で次々と起きた集団自決。おりしも、今年三月大阪地裁で、「旧日本軍が命じたから住民たちが集団自決をしたのか」どうか争う判決があり、凄惨な記憶が63年ぶりによみがえった。地獄のような少年時代を鮮明に脳裏に焼き付けながら生き延びた人々も80歳に手が届こうとしている。その中で、いわゆる「本土」に移り住んだ沖縄の人々(ウチナーンチュ)は、戦争時代の記憶や戦後の基地問題についても声高に語ろうとしなかった。関西にも大阪の大正区や阪神間の都市などに労働者として日々の糧を稼ぎ生き延びてきた人々がたくさんいる。

カメラは、子供たちにも辛くて語れなかった記憶や、差別から逃れるため地域に溶け込んで暮らしてきた関西のウチナーンチュたちの複雑な思いを浮かび上がらせる。戦争は戦後63年後も続いている。

企画意図

史上最大規模の地上戦で20万人以上の命が奪われた沖縄戦で次々と起きた集団自決。おりしも、今年三月大阪地裁で、「旧日本軍が命じたから住民たちが集団自決をしたのか」どうか争う判決があり、凄惨な記憶が63年ぶりによみがえった。地獄のような少年時代を鮮明に脳裏に焼き付けながら生き延びた人々も80歳に手が届こうとしている。その中で、いわゆる「本土」に移り住んだ沖縄の人々(ウチナーンチュ)は、戦争時代の記憶や戦後の基地問題についても声高に語ろうとしなかった。関西にも大阪の大正区や阪神間の都市などに労働者として日々の糧を稼ぎ生き延びてきた人々がたくさんいる。

カメラは、子供たちにも辛くて語れなかった記憶や、差別から逃れるため地域に溶け込んで暮らしてきた関西のウチナーンチュたちの複雑な思いを浮かび上がらせる。戦争は戦後63年後も続いている。

番組内容

大正区の沖縄戦を記録する

街のいたるところに、シーサーや沖縄そばの看板など沖縄文化が漂う大阪市大正区…。

人口7万人余りのうち沖縄出身者とその子供や孫世代で4分の1を占める。

その中で、沖縄戦を体験した人の高齢化が進んでいることに危機感をもった人たちが戦争体験を記録に残そうと「聞き取り調査」を行っている。

大正区にある「関西沖縄文庫」を主宰する金城馨さん(55)は、聞き取り調査の中で偶然「集団自決」体験者である玉城慶子(たましろよしこ)さんと出会い、その証言を記録することができた。

「日本人として恥ずかしくない行動を取りなさい」と教育されていた玉城さんは壕の中で母親に首を絞められるという体験をおよそ2時間に及んで語った。しかし聞き取り調査に応じた数ヶ月後に玉城さんは自宅でひとり亡くなってしまう。享年78歳だった。

人口7万人余りのうち沖縄出身者とその子供や孫世代で4分の1を占める。

その中で、沖縄戦を体験した人の高齢化が進んでいることに危機感をもった人たちが戦争体験を記録に残そうと「聞き取り調査」を行っている。

大正区にある「関西沖縄文庫」を主宰する金城馨さん(55)は、聞き取り調査の中で偶然「集団自決」体験者である玉城慶子(たましろよしこ)さんと出会い、その証言を記録することができた。

「日本人として恥ずかしくない行動を取りなさい」と教育されていた玉城さんは壕の中で母親に首を絞められるという体験をおよそ2時間に及んで語った。しかし聞き取り調査に応じた数ヶ月後に玉城さんは自宅でひとり亡くなってしまう。享年78歳だった。

小さな島で起きた惨劇

1945年3月から6月にかけて沖縄戦の中で起きた「集団自決」によって1000人余りが亡くなったことが明らかになっている。その中で最も早い3月に約 600人死亡という「集団自決」が起き、大江・岩波裁判の“舞台”となった所が、那覇市の西方30~40キロ沖合にある慶良間諸島である。渡嘉敷島や座間味島などが大小約20の島々からなるが、その中のひとつに慶留間(ゲルマ)島という周囲4キロほどの小さな島がある。

ここでは当時100人ほどだった島民のうちおよそ半数の53人が「集団自決」している。

その生き残りの1人が大正区の聞き取り調査で証言テープを残した玉城慶子さんだった。

島には当時の玉城さんを知る人がいた。その中村武次郎さん(77)もまた「集団自決」の生き残りの1人で、今では島に残る唯一の人物である。「米軍に捕まったら強姦される」と言われていた当時20歳の姉が壕の中で自決している。生き残った13歳の武次郎さんは、周りで何とか死のうと苦しんでいる人たちを目撃。「死ねないのが大変だった」と証言する。

ここでは当時100人ほどだった島民のうちおよそ半数の53人が「集団自決」している。

その生き残りの1人が大正区の聞き取り調査で証言テープを残した玉城慶子さんだった。

島には当時の玉城さんを知る人がいた。その中村武次郎さん(77)もまた「集団自決」の生き残りの1人で、今では島に残る唯一の人物である。「米軍に捕まったら強姦される」と言われていた当時20歳の姉が壕の中で自決している。生き残った13歳の武次郎さんは、周りで何とか死のうと苦しんでいる人たちを目撃。「死ねないのが大変だった」と証言する。

関西に出稼ぎに来たウチナンチュたち

大正中頃から昭和初期にかけて紡績業を中心に工業地帯として発展していた阪神間には当時「ソテツ地獄(毒のあるソテツの実を食べなければならないほどの窮乏状態)」と言われる極貧の沖縄から逃れてきた「出稼ぎ労働者」が急増する。しかし、職を求めてやってきた人たちを待ち受けていたのは「朝鮮人・琉球人お断わり」という差別と偏見だった。しかし、沖縄人にとっては、“怒り”よりも、島から離れ「よりよい生活」を獲得するために「ヤマトンチュ」に合わせる必要があった。*

14歳の戦争体験日記

大阪沖縄県人会の連合会長を務める真栄田義弘さん(78)は、沖縄北部の辺土名村で生まれ育った。当時14歳だった真栄田さんは1944年10月10日に米軍が沖縄へ空爆を開始したその日から克明な日記を付けていた。村の収入役だった父親からもらった書類の裏面に、黒、赤、青の色鉛筆を使い分け文章だけでなく、目撃した爆撃の様子などを絵でしっかりと描いたものが綴じて残されている。

1945年3月23日、その日は辺土名国民学校の卒業式で真栄田さんは卒業生を代表して答辞を読むはずだった。しかし突然米軍機が村に飛来して攻撃を始め、その日の卒業式は中止された。読まれるはずの答辞の文章に「社会に出る」というところが「戦場に出る」と書き換えられており当時の学校の状況が伝わってくる。

1945年3月23日、その日は辺土名国民学校の卒業式で真栄田さんは卒業生を代表して答辞を読むはずだった。しかし突然米軍機が村に飛来して攻撃を始め、その日の卒業式は中止された。読まれるはずの答辞の文章に「社会に出る」というところが「戦場に出る」と書き換えられており当時の学校の状況が伝わってくる。

少年特攻隊を見送った女学生

久場川茂子さん(79)は、戦争当時16歳の女学生だった。名護の羽地に住んでいた彼女は戦況が悪化すると銃弾飛び交う中を一家で山奥に逃げた。途中、竹槍を持った日本兵が何人も死んでいるのを目撃し、米兵にも遭遇した。「若い女は米兵に見つかると襲われる、と聞いていたから本当に恐ろしかった」という。また10代の少年らが結成した「護郷隊」とも出会い、米軍の弾薬庫を爆破するために手榴弾を持って一人突撃していく少年の「行ってきます、さようなら」という最後の言葉が忘れられないという。

久場川さんは、聞き取り調査をする金城さんから6月23日の慰霊の日に向けて講演を依頼された。これまで家族にもほとんど話してこなかった戦争体験を大勢の人前で話すなんて出来ない」と最初は断ったが、「あの戦争は今でも忘れられない体験。子や孫の世代にも知ってほしい」との思いから承諾した。

久場川さんは、聞き取り調査をする金城さんから6月23日の慰霊の日に向けて講演を依頼された。これまで家族にもほとんど話してこなかった戦争体験を大勢の人前で話すなんて出来ない」と最初は断ったが、「あの戦争は今でも忘れられない体験。子や孫の世代にも知ってほしい」との思いから承諾した。

沖縄戦最後の「集団自決」体験者

1945年6月23日、南部に追いつめられた日本軍の総司令官牛島満中将が摩文仁ヶ丘で自決した。その翌日の24日、米軍が南部の糸満まで侵攻する中、小さな壕の中で隠れていたある家族と親戚の12~3人が「出ていっても殺されるなら自殺しよう」と「集団自決」を決行した。その当時14歳だった喜納幸栄さん(78)は、車座に座った人たちの後ろから自分も死に損なってはいけないと思い輪の中に首を突っ込む。やがて義兄が持っていた手榴弾を投げ込み爆発。しかし喜納さんは爆風で吹き飛ばされたものの奇跡的に助かった。その場に居た母親と身重だった姉、そして義兄が生きているかどうか確認することも忘れて「死ぬなら明るい所で」と思って壕の外へ出たという。後日分かったが、家族全員亡くなっており、喜納さんは14歳で天涯孤独の身となった。

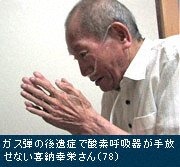

戦後、兵庫県尼崎市に移り住み、現在は家族に囲まれて幸せに暮らす喜納さんだが、糸満の壕に隠れているところに米軍からガス弾を投げ込まれ、その時痛めた喉がいまだに後遺症となっている。時折咳き込んで苦しむ喜納さんは酸素吸入器が手放せない生活が続く。

戦後、兵庫県尼崎市に移り住み、現在は家族に囲まれて幸せに暮らす喜納さんだが、糸満の壕に隠れているところに米軍からガス弾を投げ込まれ、その時痛めた喉がいまだに後遺症となっている。時折咳き込んで苦しむ喜納さんは酸素吸入器が手放せない生活が続く。

スタッフ

ディレクター:野崎朋未(インディーネットワーク)

撮影:長嶋利雄

編集:松尾康子

プロデューサー:土井聡夫(関西テレビ放送)、松本彬良(インディーネットワーク)

撮影協力:関西沖縄文庫・大阪沖縄県人会連合会・がじまるの会

素材協力:沖縄テレビ放送・沖縄県立公文書館

撮影:長嶋利雄

編集:松尾康子

プロデューサー:土井聡夫(関西テレビ放送)、松本彬良(インディーネットワーク)

撮影協力:関西沖縄文庫・大阪沖縄県人会連合会・がじまるの会

素材協力:沖縄テレビ放送・沖縄県立公文書館